Bonjour,

Après plusieurs années de réduction de budget, le dispositif MaPrimeRénov’ a été brutalement suspendu, officiellement de juillet à décembre. Une décision étonnante parce qu’elle arrive comme un cheveu sur la tête d’Éric Lombard, en même temps qu’un cinglant rapport de la Cour des comptes sur le DPE.

Si les professionnels du bâtiment ouin-ouinent depuis (comme à peu près aussi souvent que la CGT fait un appel à la grève) et que Macron a tenu à dire que le dispositif serait gardé, il me semble quand même temps de se rendre compte à quel point le financement de la rénovation énergétique, et plus largement de l’immobilier, et encore plus largement des finances publiques, est encore plus bordélique qu’une ZAD.

Comme chaque année en déclarant mes revenus, je me suis étonné du nombre de cases et des cas prévus, amenant une ultra-complexification… souvent pour pas grand chose. Franchement, qui peut expliquer pourquoi louer une baraque est soumise à l’imposition sur les revenus fonciers, mais qu’elle passe en BIC (on micro BIC, ou BIC simplifié, ou stylo BIC or whatever) dès lors qu’on pose dedans une commande et un plumard.

Et que penser des 177 de niches fiscales qui permettent de défiscaliser tout et n’importe quoi, du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirques à l’exonération de TVA pour les transports maritimes de personnes et de marchandises en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Sans oublier ces taxes qui coûtent probablement plus cher qu’elles ne rapportent, comme la fameuse taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, nouveau nom du droit annuel de francisation et de navigation quand il a été fusionné par le droit annuel de passeport (ouais ouais). En gros la taxe sur les yachts. Censée faire tomber 10M€ / an, elle collectait à peine 300K€ en 20191. C’est 60K€ en 2024.

Le problème, c’est que la France est devenue un empire de fiscalité (et de défiscalisation) avec des mesures qui coutent cher. Parfois mesurées, comme les innombrables TVA réduites, les FCPI ou le CIR dont on sait sans ambiguïté après des années qu’ils ne servent à rien. Parfois carrément oubliées dans un couteux tiroir administratif.

Mais qu’en est-il de MaPrimeRénov’, pour qui la gauche chiale chaque année depuis 5 ans lors que son budget est réduit… alors même qu’il n’était pas consommé intégralement ? Et que personne ne semble plus défendre alors que le dispositif a été brutalement suspendu.

Eh bah figure toi que la vie est bien faite : c’et le sujet du jour !

Avant de commencer, je voulais vous rappeler que les éditions investigations de Zero Bullshit tiennent en partie sur les informations. Sentez vous libre de contact la newsletter si vous avez des choses à raconter. Confidentialité absolue. J’en profite pour préciser que je recherche (en plus d’infos générales :) :

Des informations sur les fonds Novaxia ;

Un CTO ou un dev qui connait très bien le COBOL ;

Des livreurs / entrepreneurs / avocats liés au quickcommerce ou la livraison rapide de bouffe ;

Un avocat ou des victimes des affaires Aristophil, Bio’C’Bon, Marne&Finance.

Publicité

Les annonceurs ne sont jamais informés avant publication du contenu de la newsletter, et bookent un créneau à l’avance. Ils ne bénéficient à aucun moment d’un droit de regard sur l’éditorial.

Merci à Cheval Blanc Patrimoine de soutenir Zero Bullshit.

Vous pouvez visiter le site de Cheval Blanc Patrimoine pour soutenir la newsletter.

Ou vous aussi communiquer auprès des 250’000 abonnés de mes newsletters.

🌍 COP ou pas COP ?

Qui se rappelle encore des liesses lors de la signature des Accords de Paris ? La fameuse COP21, qui s’est terminée y’a bientôt 10 ans, le 12 décembre 2015. 196 partis se mettent d’accord pour réduire le réchauffement climatique et notamment leurs émissions, avec 2050 en ligne de mire. Année que nombre d’entreprises, pays et secteurs choisissent comme cible pour el famoso neutralité carbone.

La France ne fait pas exception.

Ses logements non plus.

Et des logements, on en compte 37,2M. Une belle collection de murs, de toits et de fenêtres qui, pour beaucoup, retiennent la chaleur aussi bien qu'une passoire retient l'eau. Dedans, des Français qui découvrent chaque hiver que le XXIe siècle n'a pas encore tout à fait atteint leur radiateur. Surtout quand le prix de l’énergie s’envole. Parce que si tout le monde s’est moqué de Macron quand il disait que c’était la fin de l’abondance, il avait pourtant raison. L’utilisation massive d’énergie fossile, y compris pour se chauffer, ne pourra plus coûter aussi peu cher qu’avant. Très bientôt, plus personne ne pourra émettre sans payer pour sa propre pollution. Parce que lesles émissions directes des ménages français en 2023 s'élèvent à 101 Mt CO₂ éq2. Et si la baisse des émissions de GES est de 31% depuis 1990, c’est principalement grâce à la diminution des émissions industrielles, elle-même due aux délocalisations massives d’un côté et à un changement des modes de production de l’autre. Du côté des ménages, rien n’a jamais vraiment été fait.

Les chiffres des logements donnent le vertige. Selon qui compte et comment - sport national s'il en est - le parc français compte entre 4,2 et 5,8M de passoires thermiques. L’ONRE3 parle de 5,5M, dont 4,2M en résidences principales. La Cour des comptes penche pour 5,8M dont 5,3M dans le parc privé4. France Relance parlait de 5,2M en 20225. Bref, personne n'est d'accord mais tout le monde s'accorde à dire que c'est beaucoup trop.

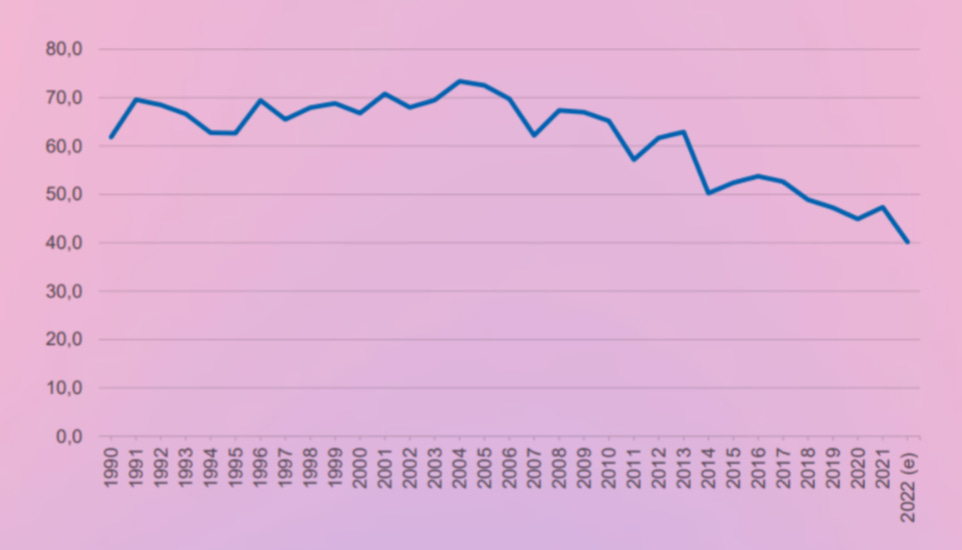

Le bâtiment résidentiel émet à lui seul 11% des gaz à effet de serre français. Si on ajoute le tertiaire on est entre 20 et 25%6 des émissions nationales qui partent en fumée. Littéralement. D'après le CITEPA, les bâtiments crachent 69,9M t. CO₂ eq.7 sur les 418,2M au total, soit 18%8. Du côté de l'INSEE, qui aime compter différemment, on explique les ménages émettent directement 101M t. CO₂ eq. de tonnes rien qu'avec leur chauffage et leurs véhicules. Dans tous les cas, c'est le secteur le plus énergivore du pays. Et globalement, 95% du bilan carbone d’un Français est composé de ses 3 B9 : sa bouffe, sa bagnole, sa baraque. Ce qui au passage ne laisse pas vraiment la place aux bullshits de fintechs sur les émissions des comptes en banque, comme l’a brillamment démontré Bon Pote. (ici puis ici puis re-ici puis encore re-re-ici).

Évolution des émissions de GES (en MtCO2eq) des bâtiments résidentiels10

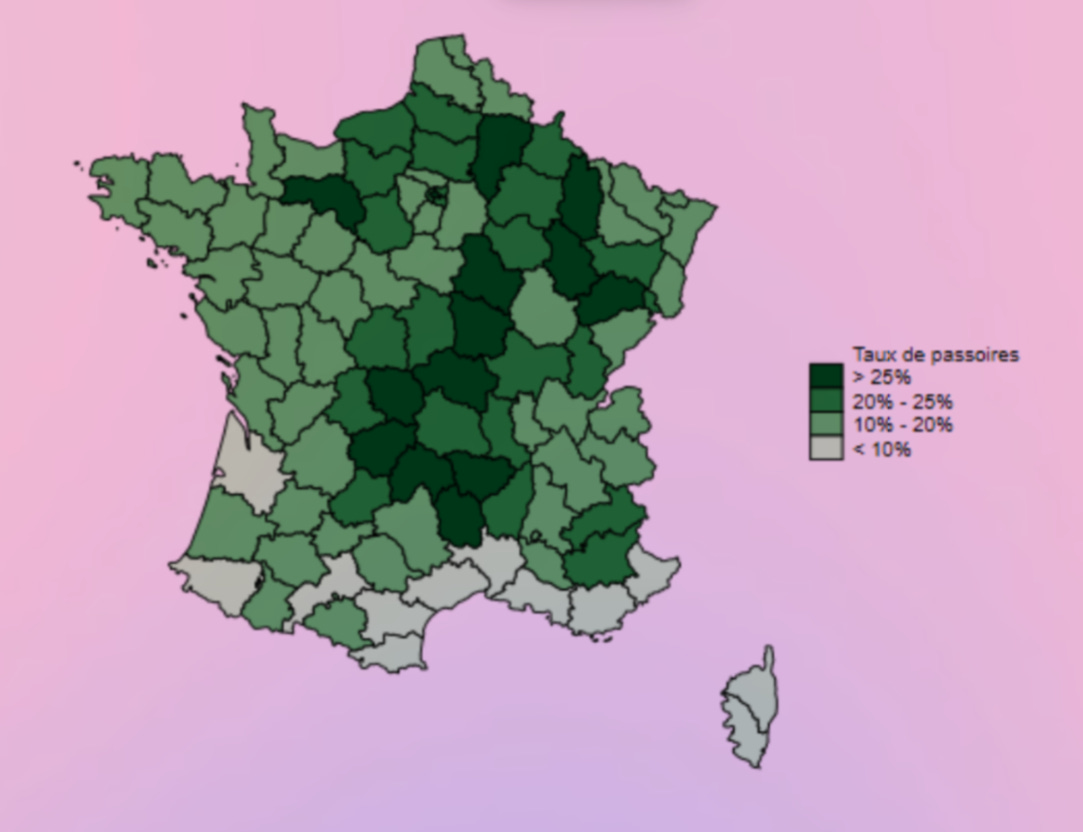

Cela dit, la géographie de la misère thermique dessine une carte de France particulière. Les passoires se concentrent dans une diagonale allant du centre des Pyrénées au Nord-Est, cette fameuse diagonale du vide où les vieilles bâtisses côtoient les revenus modestes. Les grandes métropoles s'en tirent mieux : à Paris, une passoire thermique ne fait perdre que 5% de sa valeur. Dans le Grand Est, c'est 21% qui s'envolent. L'injustice territoriale dans toute sa splendeur. Probablement pour une raison purement économique, qu’on abordera juste après. Mais aussi parce que les logements sont massivement chauffés au fossile (gaz notamment, qui a été largement préconisé pendant des années, notamment après qu’on lui a collé l’épithète naturel) et l’utilisation dépend également du climat dans lequel se trouve le logement.

Répartition des taux de passoires en 202111

Les départements en vert foncé représentent les départements avec un taux de passoires supérieur à 25 %

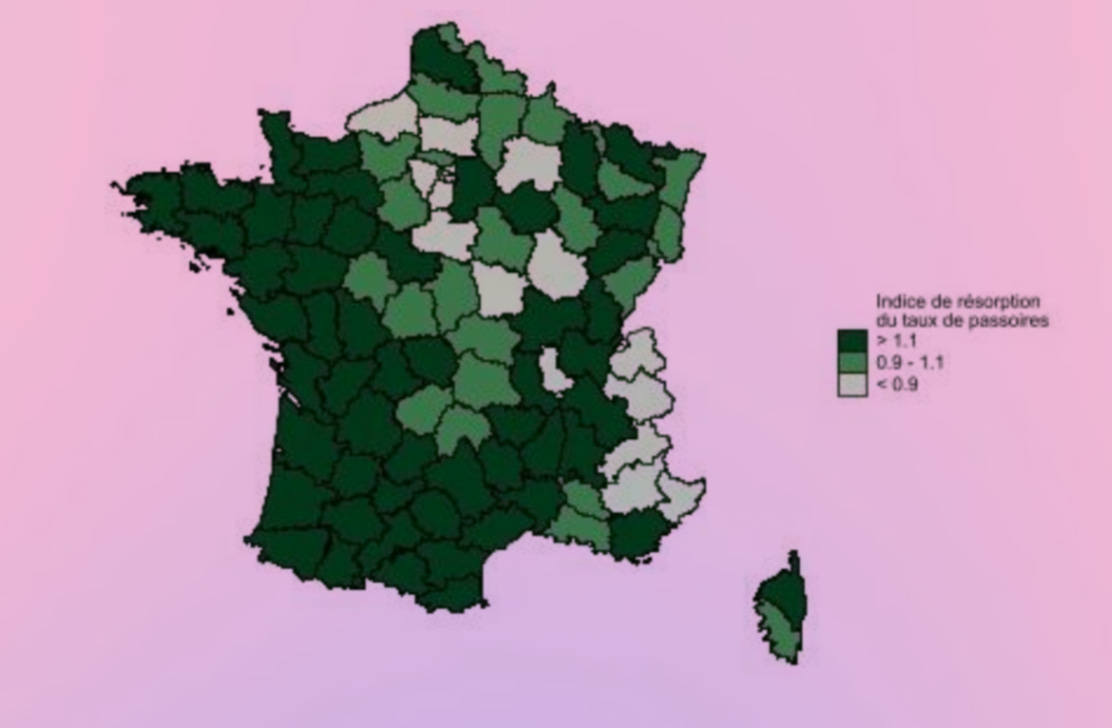

Répartition des travaux en fonction des passoires thermiques au premier semestre 202312

L’indice de résorption du taux de passoires est supérieur à 1,1 (en vert foncé) lorsque la part de rénovation est supérieure à la part des passoires thermiques dans le département

Derrière ces pourcentages, 12M de Français vivent en précarité énergétique13 : 14% de la population a déclaré avoir souffert du froid chez elle l'hiver dernier. Pas en 1954 lorsque l’abbé déchu lança son fameux appel. L'hiver dernier, soixante ans plus tard. Ces ménages consacrent une part démesurée de leurs revenus à tenter de chauffer l'inchauffable, quand ils ne renoncent pas tout simplement.

L'amélioration existe, paraît-il. En tout cas quand on écoute le politique. Entre 2022 et 2024, la part des passoires thermiques est passée de 19,5% à 15,6%. D’ailleurs chaque année, Macron s’était félicité (à défaut que quelqu’un le fasse à sa place) du nombre de rénovations.

Répartition des étiquettes DPE des résidences principales (en %), au 1er janvier 2023

Au 1er janvier 2023, la part de résidences principales en passoires énergétiques est de 15,7%14

« Marginal », juge sobrement la Cour des comptes. À ce rythme, la France atteindra ses objectifs climatiques à peu près quand licornes françaises seront rentables.

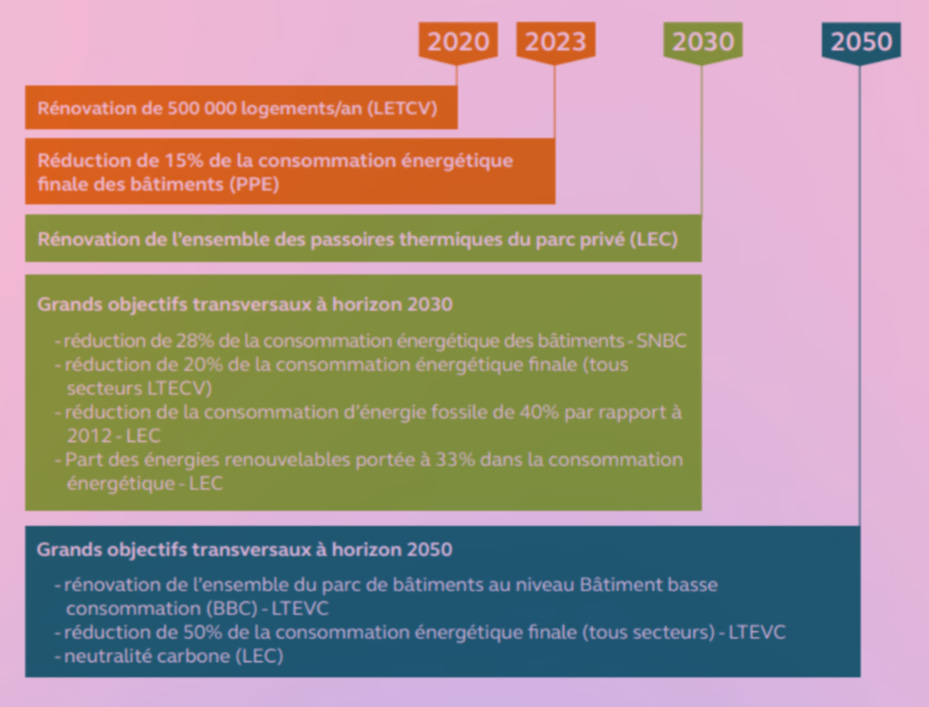

Car les objectifs, eux, sont ambitieux. La France s'est engagée à rénover entre 400K et 500K logements par an selon les sources. La SNBC15 exige 370K rénovations performantes par an dans l'immédiat, puis 700K après 2030. La Cour des comptes, toujours optimiste, estime qu'il faudrait plutôt viser le million de rénovations performantes annuelles. Sachant qu'il faut en réalité rénover 1,26 million de logements par an pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050.

Allez on fait un petit calcul. On est en 2025, il reste 25 ans pour rénover 5,5M de logements.

L'État n'est pas avare en moyens, sur le papier. 7G€ de dépenses publiques en 2021, plus 6,3G€ du plan de relance. Des sommes qui feraient pâlir n'importe quel budget ministériel. Pourtant, l'ANAH s'est félicitée d'avoir accompagné 650K rénovations en 2022, puis moins de 595K en 2023. Loin, très loin du compte. Ça fait 220K par an. Sauf que… 5,5M c’est uniquement les F et G. Et pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait que tous les logements atteignent le C, a minima le D. Non seulement c’est très compliqué pour une partie des logements, notamment en copropriétés, mais ça nécessiterait de quadrupler la tendance actuelle.

D’autant que le problème n'est pas qu'énergétique et économique. Il est aussi sanitaire. Les logements mal isolés, humides, impossibles à chauffer correctement, génèrent leur lot de pathologies. Maladies respiratoires, problèmes articulaires, dépressions hivernales. Le froid tue, lentement mais sûrement.

Voilà pour le décor.

Des millions de passoires, des millions de précaires énergétiques, des objectifs stratosphériques et une réalité qui peine à décoller. Dans ce marasme, la France a trouvé LA solution : MaPrimeRénov'. Le dispositif miracle qui devait tout changer.

🧭 La boussole cassée

Dans notre bien belle startup nation (dont font probablement partie directement ou indirectement une grosse partie des bientôt 100K (wow) lecteurs de Zero Bullshit, y’a un truc sur lequel on est globalement tous d’accord. Pour savoir si on fait un bon boulot, quand on prend une décision, on mesure avant, pendant et après, ce qui permet de savoir où on va. On appelle ça un indicateur (ou un KPI quand on fait des PowerPoints). En rénovation énergétique, on en a un aussi… Et c’est aussi le pire problème.

En 2006, un nouvel acronyme fait son apparition dans le paysage immobilier français : le DPE, ou Diagnostic de Performance Énergétique. Né dans le sillage du protocole de Kyoto et d'une directive européenne de 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, ce document technique aux étiquettes colorées allant du vert au rouge semblait alors une simple formalité administrative parmi d'autres. Mais qui aurait pu prédire qu'en moins de vingt ans, ce diagnostic deviendrait l'épicentre de la politique de rénovation énergétique française, capable de faire basculer un bien immobilier du statut de placement sûr à celui de passoire thermique inlouable ?

Tout le monde.

Parce qu’un bon indicateur doit être :

Universel : tout le monde (en tout cas les gens concernés) doivent utiliser le même et de la même façon ;

Clair : sa règle de calcul doit permettre à tous ceux qui évaluent de bien mesurer la même chose ;

Sincère/Fiable : dès lors qu’on ment ou qu’on triche sur un indicateur, le suivi n’est plus bon ;

Constant : si la méthode de calcul change, le référentiel n’est plus le même et donc on ne peut plus rien comparer.

L'histoire du DPE est celle d'une métamorphose spectaculaire… qui a ignoré l’intégralité de ces quatre règles essentielles. Parce que d’un document informatif sans conséquence juridique, il est progressivement devenu un instrument normatif au pouvoir considérable. Et donc chacun (ayant intérêt) a voulu y mettre sa petite touche. La méthode initiale, élaborée par le bureau d'études Tribu Energie, s'inspirait de la réglementation thermique de 1988, adaptée pour créer ce qu'on appellera la méthode 3CL16.

Jusqu'en 2021, deux méthodes coexistaient : le calcul théorique 3CL et la méthode dite "sur facture", basée sur les consommations réelles du logement. Mais le tournant majeur survient avec la loi Climat et Résilience qui rend le DPE opposable. Le diagnostiqueur engage désormais sa responsabilité juridique, et un locataire ou acquéreur peut se retourner contre un propriétaire en cas de diagnostic erroné. Plus déterminant encore, la loi instaure un calendrier d'interdiction progressive à la location pour les logements classés G (2025), F (2028) puis E (2034). Le document technique est devenu un couperet immobilier.

Cette transformation brutale s'est accompagnée de multiples ajustements et correctifs, illustrant les difficultés d'un système conçu initialement comme simple indicateur mais désormais utilisé comme instrument contraignant. La dernière modification en date ? Un ajustement des échelles pour les logements de moins de 40 m², annoncé en avril 2024, permettant selon le ministère de sortir artificiellement 140K petites surfaces de la catégorie des passoires thermiques. Est-ce une mauvaise mesure ? Disons qu’on manque de logements, que ceux-là sont les plus demandés, et que le calcul ne leur rendait pas vraiment hommage. Mais on voit bien le problème de l’indicateur.

Plus révélateur encore : la valse des reports d'échéance. Initialement fixée au 1er janvier 2025, l'interdiction de location pour les logements classés G a fait l'objet d'innombrables annonces de "calendrier adapté" ou de "report pour les copropriétés". En octobre 2024, le Premier ministre Michel Barnier évoquait encore une simplification du DPE et un calendrier "adapté", tandis que Valérie Létard, Ministre du Logement, affirmait que "les conditions ne sont pas réunies" pour respecter ce calendrier dans les copropriétés. "On ne peut pas être dans la négation de la vraie vie", déclarait-elle alors à La Voix du Nord. Et ça fait en réalité suite à des centaines de déclarations de politiques voulant repousser le calendrier. Au point qu’on se demande comment il a finalement tenu.

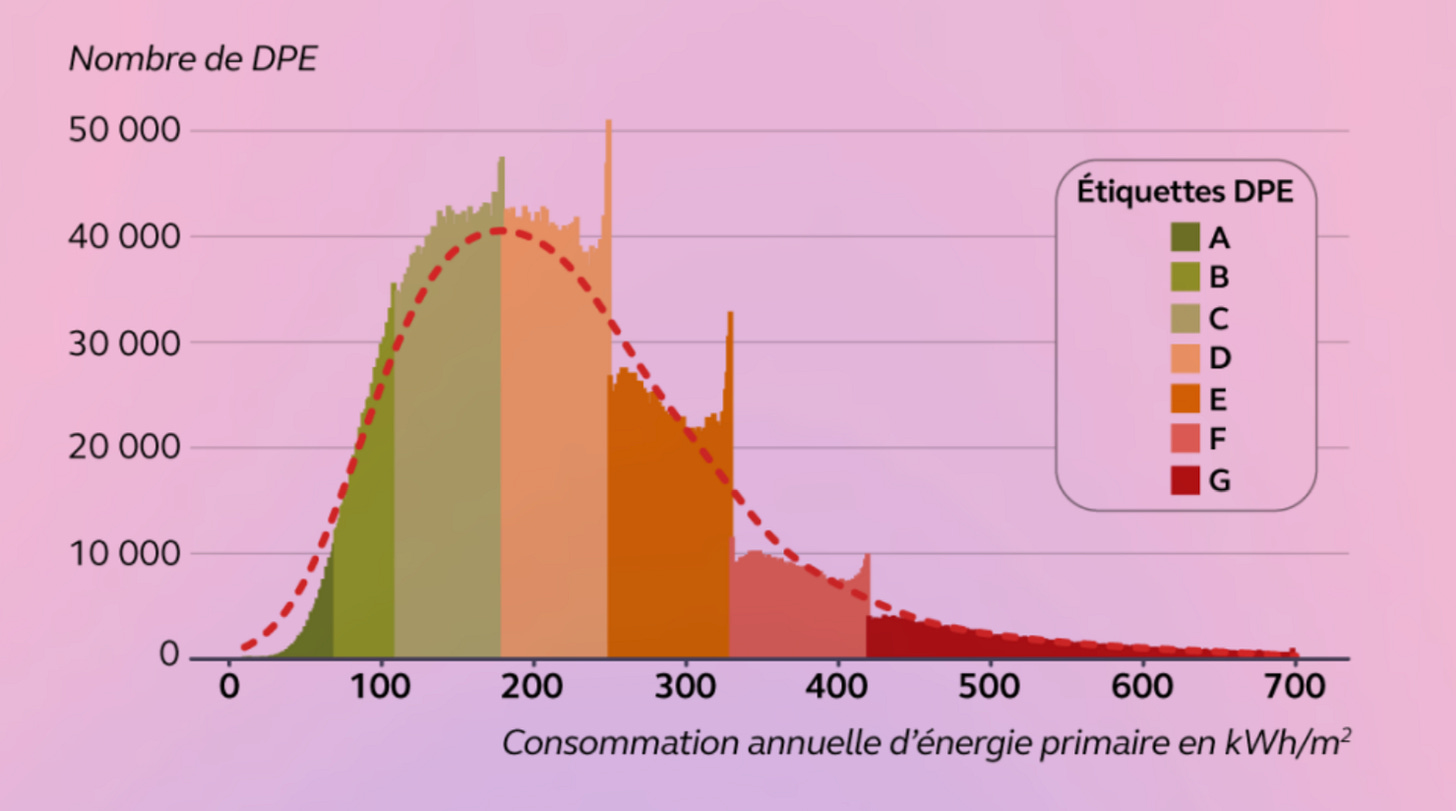

Mais ces ajustements constants révèlent une fragilité structurelle du dispositif. Plus troublant encore : l'analyse de la distribution des valeurs de DPE fait apparaître un phénomène statistique révélateur. On observe une concentration anormale de diagnostics juste en-dessous des seuils critiques, notamment entre les classes D et E, ou E et F.

Anomalies marquées aux seuils des étiquettes D/E, E/F et F/G17

En rouge pointillé figure à titre d’illustration une distribution théorique contrefactuelle.

Cette anomalie statistique suggère un « ajustement » des valeurs par certains diagnostiqueurs pour faire gagner une classe énergétique aux biens évalués. Le phénomène est suffisamment marqué pour être relevé par la Cour des Comptes dans son rapport de juin 2025. Cette concentration statistique autour des seuils constitue un indicateur flagrant du manque de fiabilité intrinsèque du dispositif : si le DPE était véritablement objectif, pourquoi observerait-on une telle distorsion statistique ? D’ailleurs, j’ai passé les données18 à la loi de Benford… et la fraude est manifeste.

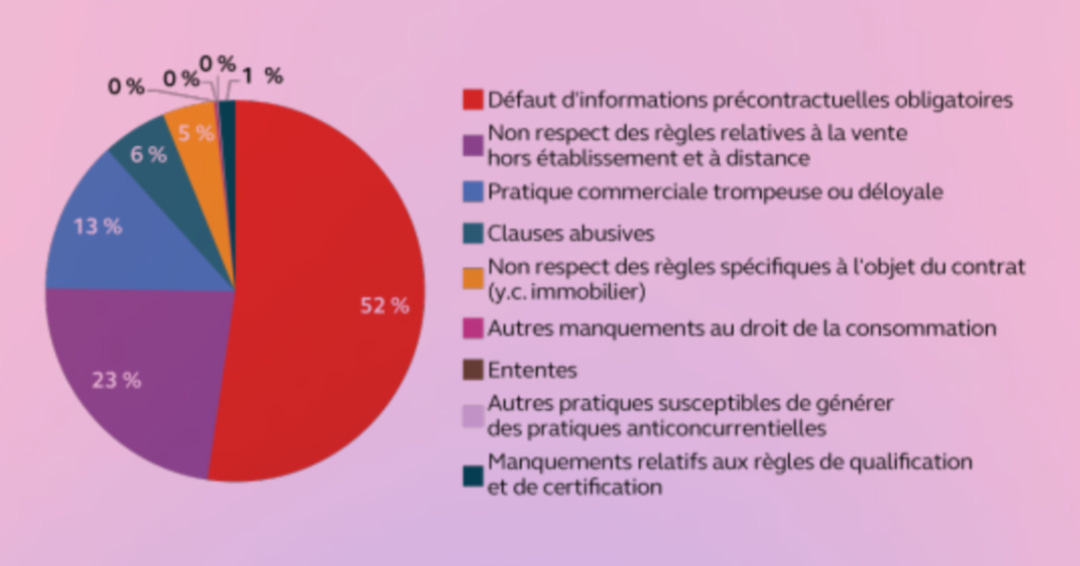

Récemment, une étude du CAE19 dressait un constant sans appel : avant 2021, environ 3,9% des DPE seraient « manipulés » pour se trouver dans une catégorie plus favorable. C’est 25% de DPE en plus à gauche des lignes. Mais selon le CAE, 70% des DPE contrôlés en 2023 présentaient des anomalies, ce qui, paradoxalement, ne représente plus de 1,7% du total. Cela dit, les anomalies constatées par le CAE n’expliquent pas vraiment le problème, puisque l’immense majorité concerne des défauts d’information ou des manquements au droit (clauses, factures, pratiques commerciales etc.) et les ententes ou diagnostics ouvertement faux sont quasiment négligeables.

Parce que dans le même temps la production mensuelle de DPE a quasiment triplé entre 2018 et 2025, passant de 120K à 350K par mois (à cause des obligations légales), accroissant la pression sur un secteur qui peine à garantir la fiabilité de ses prestations. Le flyer de présentation de MaPrimeRénov' publié par l'ANAH en 2021 reconnaissait déjà la nécessité d'un audit énergétique indépendant pour bénéficier du bonus « sortie de passoire », un aveu à demi-mot de la fiabilité limitée du DPE seul.

Répartition des anomalies constatées en 2023 sur les pratiques des diagnostiqueurs immobiliers20

Au-delà des manipulations, c'est la pertinence même du DPE comme boussole de la rénovation énergétique qui est questionnée. La Cour des comptes notait dès 2022 :

"La définition même de la rénovation énergétique reste floue".

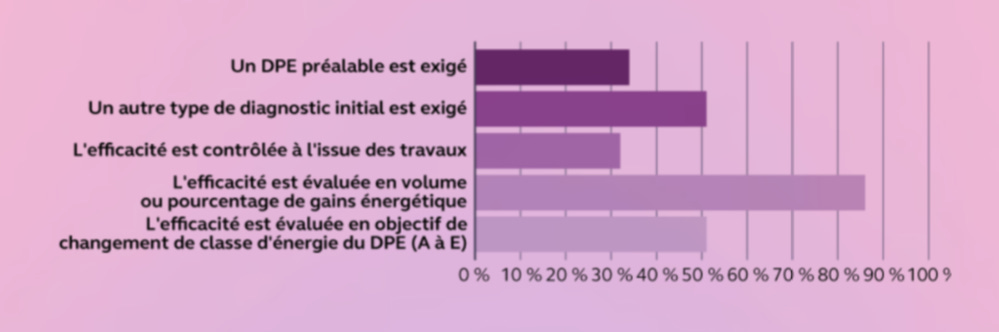

L'audit flash de 2021 sur MaPrimeRénov' soulignait l'absence de diagnostics préalables obligatoires pour accéder aux aides, une faille méthodologique majeure qui compromet l'efficacité du dispositif dès sa conception. Comment cibler efficacement les rénovations sans diagnostic initial fiable ? Des chiffres confirmés en 2023 par les collectivités.

Conditionnalité préalable et mesure d’efficacité des aides locales à la rénovation énergétique des logements de propriétaires privés21

Plus fondamentalement, comme le reconnaît l'ONRE en 2023, le DPE s'appuie sur des économies d'énergie théoriques ou "conventionnelles" qui peuvent significativement différer des économies réelles. Cette déconnexion entre théorie et pratique s'explique notamment par ce que les économistes appellent "l'effet rebond" : une fois leur logement mieux isolé, les occupants tendent à augmenter leur température de confort, réduisant ainsi les économies escomptées. Le rapport France Relance 2024 confirme cette faille : le dispositif ne mesure que des économies théoriques, sans aucune donnée réelle de consommation post-rénovation. Plus inquiétant encore, ce même rapport révèle qu'une évaluation causale rigoureuse n'était prévue que pour courant 2024, alors que des milliards d'euros ont déjà été investis dans le dispositif.

L'histoire du DPE illustre parfaitement l'adage selon lequel un mauvais indicateur conduit inévitablement à de mauvaises décisions. Conçu initialement comme un simple outil d'information, il s'est transformé, sous la pression politique, en un instrument normatif aux conséquences considérables sur le parc immobilier français. Or, la Cour des comptes est cinglante (et formelle) dans son rapport de juin 2025 : le gouvernement a procédé en 2021 à cette transformation majeure du DPE "sans prendre la mesure des conséquences de telles décisions". "Aucune étude d'impact globale préalable n'a été réalisée par l'administration", poursuit le rapport.

As usual.

Cette précipitation a eu des effets concrets sur le marché locatif. Entre mi-2021 et mi-2023, le stock de biens à louer aurait baissé de 22% pour les logements bien notés (A à D), et de 33% pour les passoires énergétiques (F et G). Ces retraits du marché locatif ont aggravé une situation déjà tendue pour les Français en quête de logement, en même temps que la hausse des taux écartaient les centaines de milliers de primo-accédants habituels, restant dans le parc locatif.

Paradoxalement, l'éternelle menace d'interdiction - sans cesse repoussée mais jamais abandonnée - a produit un effet concret sur le marché immobilier. La perspective d'une dévalorisation des passoires thermiques a poussé de nombreux propriétaires à vendre plutôt qu'à rénover. Selon un sondage commandé par la FNAIM en 2022, seuls 32% des propriétaires de logements F et G choisissaient de rénover leur bien, tandis que 26% préféraient le vendre. Dans plusieurs grandes villes, le nombre de passoires thermiques mises en vente a explosé : +74% à Rennes, +72% à Paris, +70% à Nantes entre septembre 2020 et octobre 2021. Et depuis presque 2 ans, on voit également les prix largement impactés, en partie à cause du marché en repli, mais surtout parce que ceux qui ne peuvent plus louer et refusent de faire les travaux… vendent. Ce qu’explique Se Loger sans équivoque en mai dernier :

« Les logements bien notés (A à D) ont vu leurs prix augmenter de 3,4%, tandis que les biens classés E ont légèrement reculé (-0,6%), et les logements F ou G ont chuté de -3,5%. »

Ces chiffres révèlent une vérité dérangeante pour une grosse partie des professionnels, ou même des particuliers bailleurs : reporter l'échéance n'aurait pas donné plus de temps pour les travaux, mais simplement retardé la prise de conscience et l'action. Ce sont les contraintes réglementaires et leurs effets sur les prix qui ont mis en mouvement le marché. La seule existence d'un calendrier, même contesté, a provoqué des ajustements de prix et de comportements. La menace d'interdiction, plus que l'interdiction elle-même, a servi de déclencheur.

Le DPE, cette boussole censée guider la transition énergétique du bâtiment, semble aujourd'hui désorienter autant qu'elle oriente. Avec un instrument de mesure aussi imprécis, le risque est grand de naviguer à vue, d'investir des milliards sans garantie d'efficacité, et finalement de manquer la cible.

🫠 Passoire sans fond

On l’a vu avant, du fait de l’aspect réglementaire du DPE, les notes ont fini par avoir des effets à la baisse.. mais aussi à la hausse. Les premiers signaux datent de 2021, mais c’est désormais très flagrant, et on constate désormais des surcotes de +4 à +20% sur les logements A ou B.

Parce que depuis des années, de nombreux politiques (qui ont partiellement convaincu les Français) ont opposé fin du monde et fin du mois, ou parlent d’écologie punitive, quand c’est pas carrément l’expression khmer vert qui est sortie. Outre le temps qu’on finira probablement par voir de vraie dictature écologique dans les années à venir (vaguement prédite, comme pas mal de choses d’ailleurs, par Plamondon dans Starmania y’a 40 ans), c’est devenu un non-sens. Puisqu'en réalité, certes mettre une rustine sur un toit qui fuit, ça évite de le payer, mais à la fin il faudra changer la charpente, pas seulement les tuile. Donc c'est un mauvais calcul financier. Sauf qu'il faut avoir les fonds maintenant.

Mais plusieurs études tendent à montrer que les plus pauvres habitent dans les logements les moins performants énergétiquement, et donc finissent par payer des factures plus élevées. C’est d’ailleurs ahurissant que les plafonnements des loyers, pourtant toujours portés par des élus de gauche, n’aient jamais pris en compte ce paramètre. Puisqu’entre un logement F et un logement A, l’impact sur le locataire n’est clairement pas le même pour ses dépenses énergétiques.

Quant aux propriétaires… c’est une tout autre histoire. Parce que les inégalités sont principalement territoriales. Et difficilement surmontables dans une vraie politique intelligente. Donc disons insurmontable.

C’est pas très compliqué à comprendre. Une rénovation coute à peu près le même prix partout. Entre 500 et 1000€ le m² selon la taille du logement et l’ampleur de la réno’. A Saint-Menges dans les Ardennes (village très sympa, les Allemands y passent à chaque fois), le m² est autour de 800€. Donc même avec une réno’ avec un coût faible, le marché ne pourra pas absorber une telle augmentation.

Dans une ville moyenne comme Épinal, une rénovation énergétique complète coûte environ 40K€ pour une maison de 80 m². Rapporté à la valeur totale du bien (144K€), cet investissement représente près de 28% de sa valeur.

Au globale, une rénovation coûte entre 20 et 60K€22. Mais à Paris, pour un appartement de même superficie, dans la moyenne, le coût de rénovation reste sensiblement identique. Mais rapporté à un bien valorisé à 880K€, il ne représente que 4,5% de sa valeur. L'écart est vertigineux, et ce montant pourrait parfaitement être compris par un acheteur, ou absorbé par l’augmentation naturelle des prix.

Dans cette même ville, une décote de passoire thermique affiche -5%. C’est -21% dans le Grand Est.

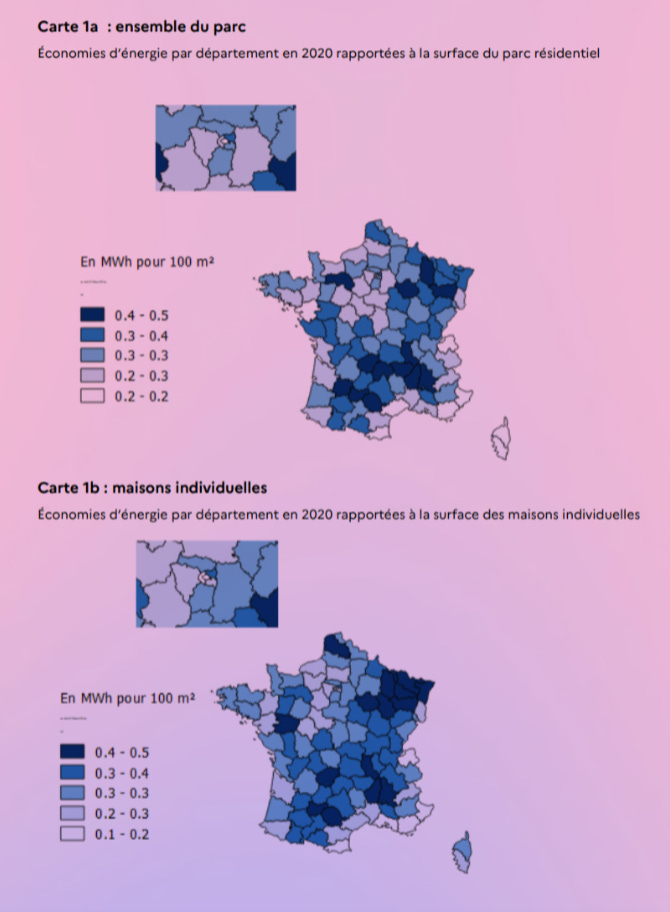

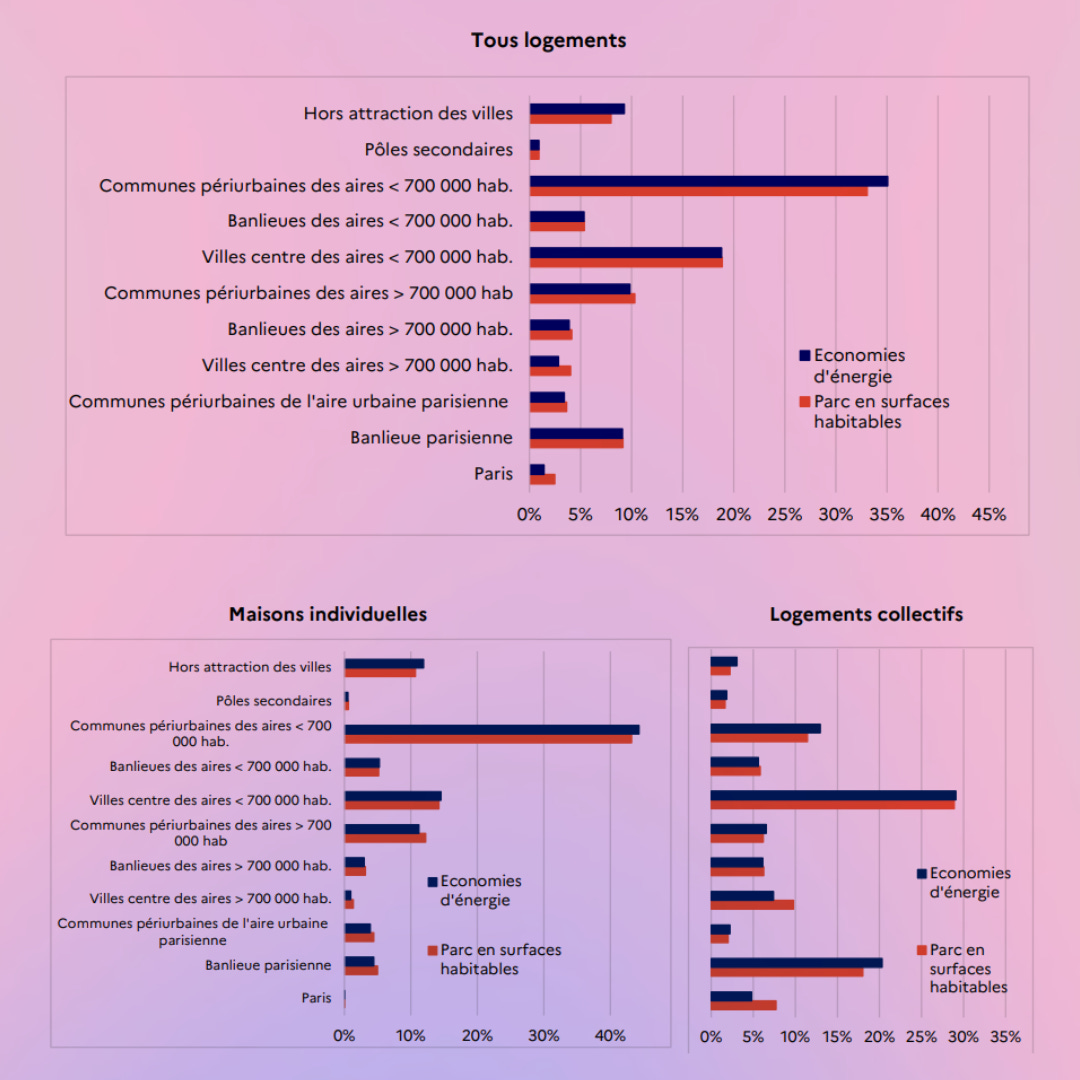

Économies d’énergie en 2020 rapportées à la surface du parc des résidences principales En MWh/an pour 100 m²23

Cette asymétrie se reflète directement dans le retour sur investissement. Selon l'ONRE, le temps de retour moyen d'une rénovation complète atteint 15 à 20 ans dans les zones rurales et les villes moyennes, contre 7 à 10 ans dans les métropoles où les économies d'énergie s'additionnent à une valorisation immobilière plus importante. Alors que la durée moyenne de détention d’un bien de situe entre 10 et 15 ans24.

Et si on descend encore un peu dans l’analyse, on constate que 70% des gains sont concentrés dans les logements individuels, alors que ce sont les logements collectifs qui sont les plus concernés… Problème qu’on pourrait allègrement mettre sur le dos des syndics… oubliant que le plus souvent ce sont les copropriétaires qui ne veulent pas payer, surtout quand ils ne sont que bailleurs, et que parfois… les travaux ne sont juste pas possibles, ou extrêmement chers.

Quant au fameux MaPrimeRénov’, il laisse aux ménages un reste à charge de 42% en moyenne25, mais il est de 64% pour les ménages modestes, et 47% pour les très modestes26.

Alors qu’en moyenne, les moins riches habitent dans les zones les moins chères, et donc que leurs rénovations ne seront jamais rentables à la revente, puisque MaPrimeRénov’ ne prend aucunement compte de la zone géographique.

Pourtant le dispositif est moins demandé dans les grandes villes. Le rapport France Relance 2024 pointe une baisse significative des demandes de MaPrimeRénov' dans les grandes agglomérations comme Paris ou Lyon, malgré leur poids démographique considérable. À l'inverse, les zones rurales et périurbaines, où le retour sur investissement immobilier est structurellement plus faible, concentrent une part croissante des rénovations, selon les données de l'ONRE pour 2023.

Économies d’énergie par type de communes, en 2020, En %27

L'ironie est amère : là où la rénovation serait économiquement la plus pertinente (dans les grandes métropoles), elle est la moins pratiquée. Et là où elle pèse le plus lourd dans les budgets des ménages (zones rurales et villes moyennes), elle devient presque incontournable pour maintenir la valeur du patrimoine.

Paradoxalement, les émissions des ménages ont diminué de 3,6% en 202328… mais c’est un chiffre en trompe l’œil, un peu à l’image des émissions en baisse pour les véhicules pendant le Covid. C’est principalement lié à une météo hivernale plus clémente, plus qu’aux améliorations modestes de l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique est presque une chance contre l’utilisation du chauffage…

Mais si on ajoute à ça des couts annexes des logements qui augmentent (énergie, taxes foncières etc.), des difficultés persistantes d'approvisionnement en matériaux (et leurs couts qui augmentent), on se retrouve avec des propriétaires qui n’ont pas beaucoup d’intérêts à faire les travaux puisque financièrement :

La valorisation du bien est insuffisante (et pas très claire) ;

L’économie d’énergie ne vient jamais compenser l’investissement.

C’est en réalité de là, qu’aurait du partir MaPrimeRénov’.

🥳 MaPrimeRelou

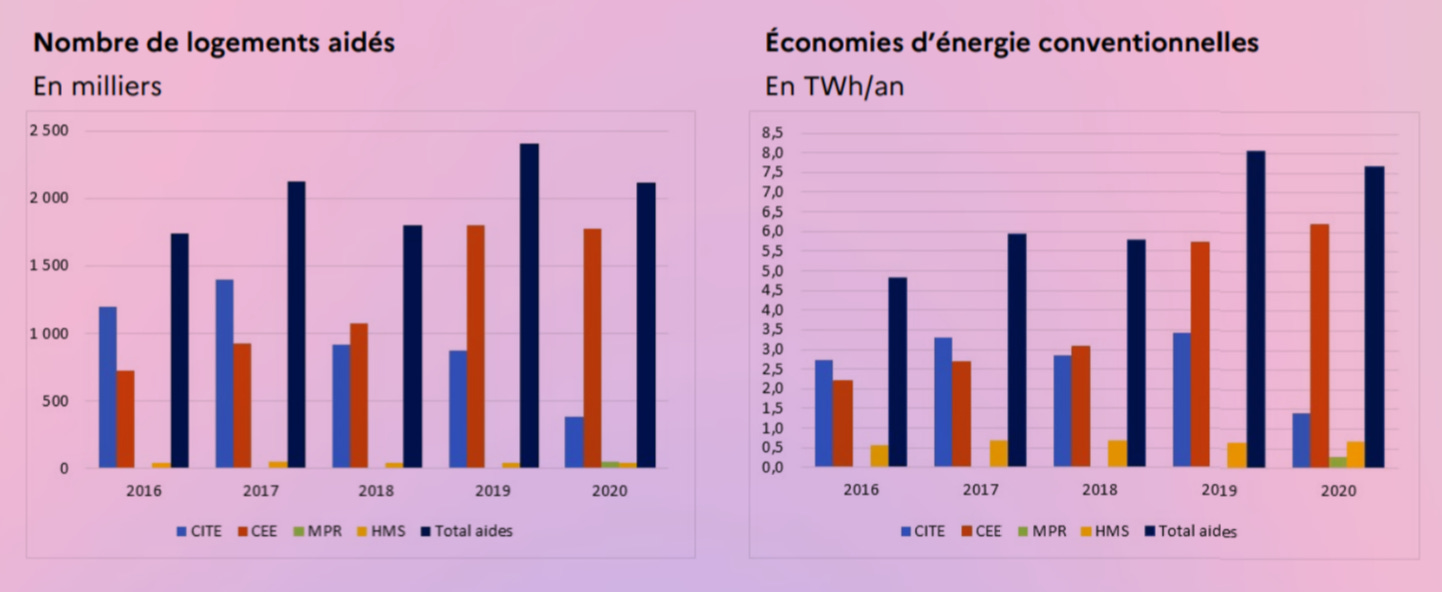

MaPrimeRénov' est née le 1er janvier 2020 de la fusion de deux dispositifs préexistants : le CITE29 et le programme Habiter Mieux Agilité. Dès sa première année, 190K demandes ont été déposées. En 2021, le dispositif s'est élargi à tous les propriétaires sans condition de ressources.

Champ : France métropolitaine.30

Les chiffres officiels révèlent cependant un décalage persistant entre les annonces et la réalité des rénovations effectuées. Le 17 mars 2022, en pleine campagne présidentielle, Macron affirmait à Aubervilliers :

"Nous avons réussi en 2021 à financer la rénovation de 650 000 logements"

Et fixait l'objectif de "rénover au moins 700 000 logements par an" pour les cinq années suivantes, vantant un dispositif "simple" et "connu de nos compatriotes".

La réalité est plus nuancée. D'après l'ONRE, seuls 53K logements ont été véritablement rénovés via MaPrimeRénov' en 2020, sur 140K dossiers engagés. L'Audit Flash de 2021 mentionne 141K primes accordées cette même année. En 2021, 644K primes ont été distribuées pour un montant de 2,06G€ selon la Cour des comptes, mais il ne s'agit pas nécessairement de rénovations complètes. Et c’est un énorme problème, qu’on abordera après.

Le budget alloué à MaPrimeRénov' a connu une progression significative, passant de 400M€ en 2020 à 2,4G€ en 2023. Le plan de relance prévoyait initialement 2G€, auxquels se sont ajoutés 2G€ supplémentaires pour la période 2021-2022. Au total, les dépenses cumulées sur 2021-2022 ont atteint 4,4G€.

Mais le rythme de consommation des crédits s'est avéré irrégulier : en 2023, seuls 900M€ ont été dépensés au S131. Plus étonnant encore, cette même année, 1G€ de crédits alloués n'ont pas été consommés32.

Pour 2024, le budget initialement promis de 5G€ a été réduit à 3G€, alors que la communication de la Cour des comptes d'octobre 2023 mentionnait un budget annoncé de 4G€. L'enveloppe 2025, prévue à 3,6G€, s'est révélée insuffisante… et c’est précisément pour ça qu’elle a été suspendue, ce que visiblement aucun représentant du gouvernement n’a osé avouer : tous les crédits ont déjà été consommés. Et les caisses sont vides. Outre le fait que l’État ne peut pas ajouter des lignes là où le budget l’en empêche. Sachant que dans le même temps Bayrou est à peu près sûr de sauter au prochain budget, personne n’a envie d’aller au front pour sauver le soldat Renov’.

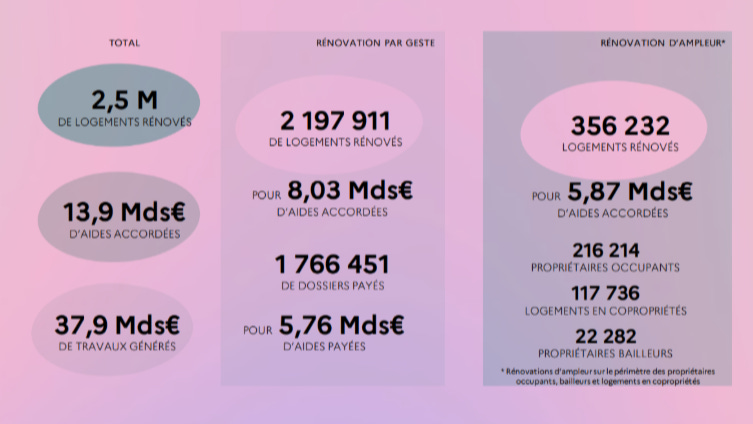

Cette suspension intervient paradoxalement au moment où le dispositif commençait à produire des résultats significatifs en matière de rénovations globales, plus coûteuses mais plus efficaces énergétiquement. Le bilan de l'ANAH de mars 202533 fait état de 91’374 rénovations globales réalisées en 2024 (dont la moitié au dernier trimestre), sur un total de 340 801 rénovations financées cette année-là.

Le contraste est saisissant entre les déclarations récentes du président qui, à Douai en 2025, s'agaçait des critiques et plaidait pour "avoir de la constance, de la volonté et de l'investissement", et la réalité d'un dispositif qui représente pourtant 60% de la dépense publique dédiée à la rénovation énergétique (3,1G€ en 2022).

Ce stop-and-go budgétaire illustre les difficultés à maintenir une politique cohérente et prévisible en matière de rénovation énergétique, pourtant essentielle à la transition écologique du parc immobilier français.

🤌 Un pognon de dingue

MaPrimeRénov' utilise l'argent public, ce qui impose une exigence d'utilité et d'impact mesurable. Or, les données disponibles montrent que ce dispositif finance majoritairement des actions… à faible impact énergétique.

Pour faire simple, le but initial c’est d’amener au minium tout le monde en C. Puis finalement en D. Donc il faut impérativement que ces rénovations changent tout ça. Mais l’immense majorité du temps, c’est plutôt des gens qui veulent/doivent changer une chaudière ou des fenêtres et regardent si y’a pas une aide qui traine pour réduire le budget.

En 2024, seules 350K rénovations ont été réalisées contre un objectif de 700K34. Ce qui est déjà pas ouf.

Mais surtout : moins de 10% de ces rénovations concernent des travaux d'ampleur, les seuls ayant un véritable intérêt énergétique.

Pire : moins de 6% des rénovations financées aboutissent à un saut d'au moins 2 classes de DPE. Et de manière générale, 86% des dossiers en 2021 ne concernaient qu'un seul geste, principalement le changement de chauffage (72%) ou l'isolation (26%)35.

En gros, on file du pognon à des trucs qui ne remplissent nullement l’objectif. On jette (littéralement) de l’argent par les fenêtres.

Les chiffres récents confirment cette tendance. En 2023, les rénovations globales ne représentaient que 1,7%36. En T1 2025, l'ANAH comptabilise 249’427 dossiers par gestes contre seulement 91’374 rénovations globales. Ce qui, selon plusieurs calculs, amène globalement à dire que seulement 3% des surfaces ont été rénovées globalement, même si cela représente 10% des gains énergétiques en 202037.

D’autant qu’en réalité MaPrimeRénov’' ne représente que 4% des économies totales d'énergie générées par les aides, loin derrière les CEE qui comptent pour 81% des gains. Mais aussi pour une grosse partie des aides, puisqu’en moyenne le reste à charge post-MaPrimeRénov’ est de 70%, et tombe à 58%38 avec les CEE39.

Quant au gain énergétique, il est estimé à seulement 3,5 TWh/an, soit 0,8% de la consommation résidentielle française, avec une économie moyenne par logement de 5,7 MWh/an.40 A elles-seules, les pompes à chaleur représentent un quart des gestes mais deux tiers des économies d’énergie grâce à leur haute efficacité énergétique (13,9 MWh/an par logement en moyenne)41, mais il est également le geste le plus coûteux (21K€ en moyenne) tandis que les poêles à bois et chaudières à granulés, bien qu’efficaces, ont un coût plus modéré mais un reste à charge conséquent. Une raison suffisante pour un certain nombre de lobbys d’artisans pour défendre le dispositif quoi qu’il en coûte.

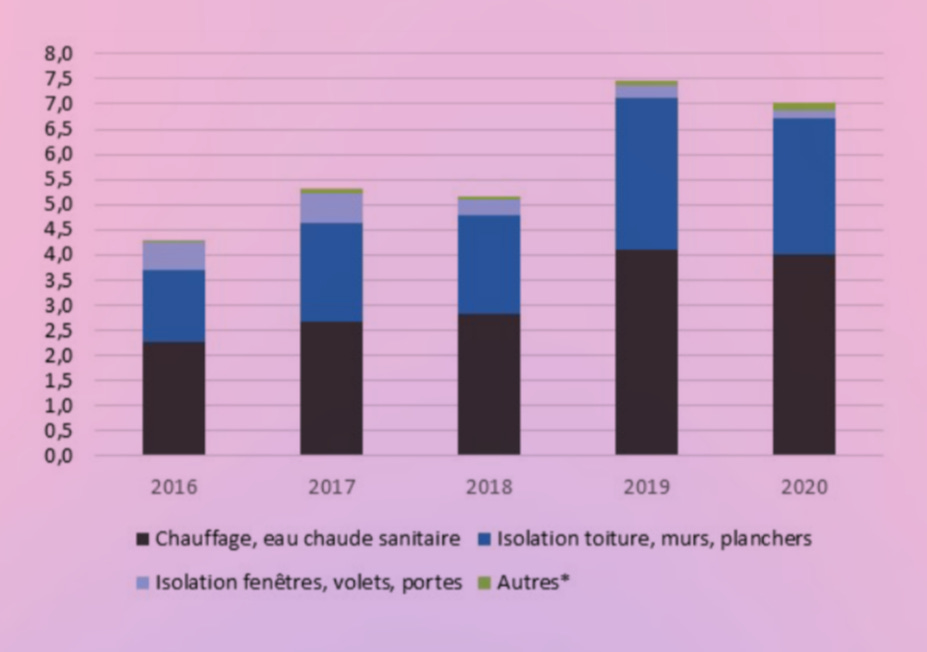

Économies d'énergie par type de gestes aidés dans le cadre des CEE, du CITE et de MaPrimeRénov’ En TWh/an42

* Ventilation, raccordement réseaux de chaleur

Cette situation s'explique en partie par l'écart considérable entre les coûts des différents types de rénovation. Une rénovation globale coûte en moyenne 40K€, et atteindre le niveau BBC43 nécessite 60-70K€44. En comparaison, MaPrimeRénov' standard ne finance en moyenne que 11,3K€45, et les rénovations par geste ne bénéficient que de subventions allant de 2 000 à 5 000€ selon les revenus.

Sur le plan climatique, l'impact est tout aussi insuffisant. La réduction de CO₂ est estimée à 1,8 Mt eq. CO₂/an, au-dessous de l'objectif SNBC de 2,5 Mt eq. CO₂/an. Les économies réelles se situeraient entre 1,3 et 1,8 Mt eq. CO₂/an, soit seulement 4% des émissions du secteur résidentiel46. Si on prend par exemple les chiffres de 2023, l’impact carbone de la France diminue de 4,1%… mais une grande partie vient de la réduction des importations et non d'une action domestique efficace, ce qui indique une déconnexion entre les mesures prises (comme les rénovations partielles) et l'impact réel sur les émissions domestiques47.

D’autant que plusieurs études montrent un découplage entre la consommation énergétique des ménages et les émissions associées, ce qui tend à dire qu’en réalité, les gains théoriques ne correspondent pas directement à une réduction effective et durable des émissions48. Possiblement parce que le gain n’était que théorique, ou parce que, et c’est un comportement observé dans d’autres cas, quand la facture diminue, on fait un peu moins attention.

Une insuffisance à laquelle s’ajoute donc le rythme de rénovations qu’on a vu au dessus… Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et en tenant compte de ces paramètres réels, la France devrait rénover 1,26M de logements / an. C’était 650K en 2022 et 595K en 2023.

Évolution des objectifs de rénovation énergétique de l’habitat, fixé par l’État49

Au total, 2,4M de logements ont été rénovés depuis 2020 jusqu'à septembre 2024, dont seulement 330 000 rénovations globales. Bien loin de l'objectif d'un million de rénovations performantes annuelles.

Un bullshit à 8 milliards d’euros.

Chiffre de la rénovation de MaPrimeRénov’ - 2020 - S1 2025 (en cumulé)

🔎 Le labyrinthe de Pan

Je raconte pas souvent ma vie, mais bon. Faisons une exception. Y’a 3 ans j’ai acheté un immeuble que j’ai rénové intégralement : isolation, fenêtre, peinture et tout le tsouin-tsouin. Environ 100K€. Comme tout le monde, je suis allé voir si y’avait pas quelques K€ à récupérer. La réponse a été “oui”. Mais après des semaines à galérer pour se connecter, à envoyer des dossiers sans fin, à ne pas comprendre la différence entre les aides locales, nationales, délocalisées etc., j’ai abandonné. Parce que j’ai préféré gagner du temps (et ma santé mentale) que (peut-être) pécho 5K€ ou 8K€.

Il se trouve que je suis visiblement pas le seul.

L'enquête de satisfaction de l'ANAH en 2023 révèle un chiffre éloquent : 47% des bénéficiaires de MaPrimeRénov' jugent les démarches "complexes et fastidieuses". Ce n'est pas une perception isolée : l'ANAH elle-même reconnaît cette complexité dans ses propres communications. Dans un flyer officiel de 2021, l'agence admet implicitement la difficulté du parcours en tentant de rassurer les usagers.

Les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires révèlent une frustration croissante face à un système qui, paradoxalement, semble conçu pour décourager ceux-là mêmes qu'il prétend aider. Des semaines de démarches pour obtenir quelques centaines d'euros, des formulaires redondants et une absence de cohérence entre les différents interlocuteurs créent un sentiment d'absurdité administrative.

Parce que si MaPrimeRénov’ est la plus connue, on a aussi en pagaille MaPrimeRénov’ Copro, MaPrimeAdapt’, les CEE, Coup de pouce chauffage, Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif, l’éco PTZ, le PAH, les aides à l’insonorisation etc. Mais y’a aussi les aides locales, qui elles-mêmes se superposent, ou pas, ça dépend.

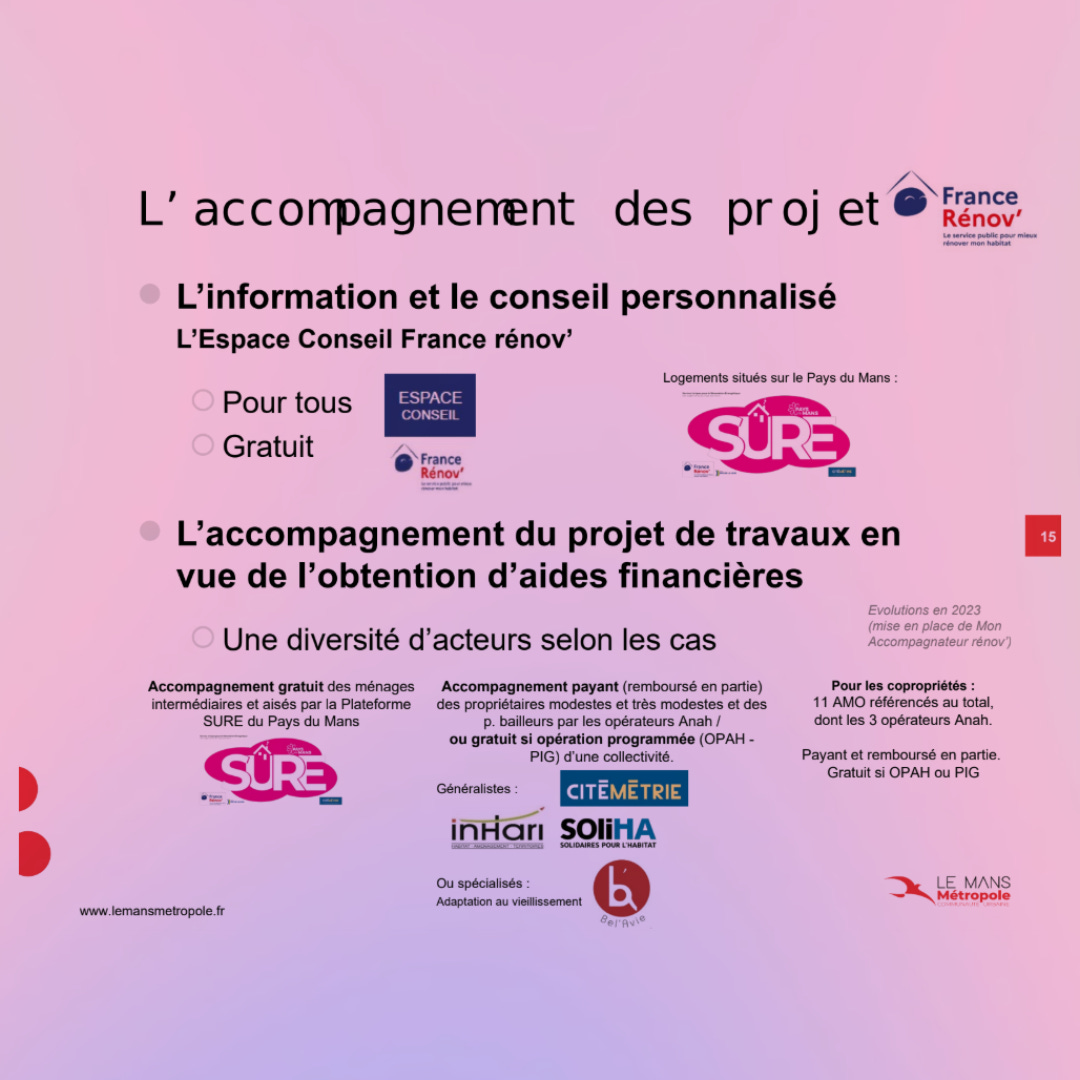

C’est pour ça qu’a été créé France Rénov’, pour… euh… bah on en sait rien, vu qu’il a l’air de faire pareil que l’ANAH. Ce que résume parfaitement cette présentation de la plateforme SURE gérée par la communauté de commune du Mans qui mentionne pas moins de 7 acteurs « selon les cas ».

A l’issue de la présentation de la plateforme lors d’une réunion de l’UNPI50 de la Sarthe, un propriétaire conclut :

« Franchement ? J'ai RIEN compris. »

Moi non plus.

Et on pourrait se dire qu’internet allait nous aider dans tout ça ? Que nenni Nanni Moretti. L’interface ressemble à un site avec des boutons des années 2000, une UX digne de Netscape, rien n’a été pensé pour les utilisateurs qui se tapent des bugs techniques à répétition. Tout ça, sans assistance téléphonique efficace.

😨 MaPrimeGalère

Mais les dysfonctionnements concernent aussi les artisans, qui subissent des retards systémiques quasiment depuis le lancement du dispositif, jusqu’à mettre de nombreuses entreprises en difficulté. Selon Joyce Pitcher, avocat, plus de 2’500 dossiers seraient actuellement en contentieux51. En cause des délais pouvant atteindre12 mois post-travaux dans certaines zones… et même parfois plus. Tout ça pour des dossiers à 10-15K€ qui ont déjà été instruits en 2 à 3 ans.

J’en veux pour preuve qu’à fin 2023, seuls 64% des 2,3M de dossiers déposés entre 2020 et 2023 étaient soldés…

Sans oublier ce que certains appellent piège du « non-consentement ». Alors l’heure où le législateur vient d’interdire le démarchage téléphone tellement les citoyens ont été harcelés pendant des années, l'ANAH appelle avec un numéro caché des mois après les travaux pour vérifier. Si pas de réponse après 1-2 essais, « non-consentement » est apposé sur le dossier, et un refus de paiement est prononcé. Cela amène l'ANAH à retirer des primes après coup dans 70% des cas. Et certains mandataires a carrément se retourner contre les ménages… qui n’ont rien compris à ce qui vient de leur arriver.

La pratique a conduit certaines entreprises comme Drapo à arrêter complètement les dossiers MaPrimeRénov' après avoir constaté des complications sur un tiers de leurs dossiers52.

Ce qui amènent nombre de Français à ne jamais passer le pas (de la porte) des rénovations. D’autant que les autres raisons ne manquent.

Outre le cauchemar administratif et la problématique de rentabilité économique (et de financement), des rénovations, c’est avant tout des travaux. Et tout le monde connaît le syndrome du chantier qui dérape. Là encore, les témoignages sont légions, entre ceux qui vivent avec des bâches en guise de fenêtres ou sans eau chaude parce que la chaudière n’a pas été montée après des mois. Délais non respectés, surcoûts imprévus, avances de frais considérables… Pour beaucoup, la rénovation énergétique représente un risque important, surtout face à des bénéfices pas toujours réellement perçus.

Le phénomène est aggravé par une série de scandales qui ont marqué les esprits. L'isolation à 1€, promesse alléchante transformée en cauchemar pour des milliers de ménages, a laissé des traces profondes. A la fois parmi les victimes, et parmi ceux qui sont harcelés quotidiennement au téléphone pour de l’isolation, du chauffage et autres baragouineurs à distance. Plusieurs études53 confirment que cette méfiance s'est encore renforcée suite à la suppression brutale de certaines aides, donnant l'impression d'un système instable et peu fiable.

Pour couronner le tout, l’État s’est amusé à créer de l’instabilité sur un manque de confiance. S’il est vraiment que le nom MaPrimeRénov’ bénéficie d’une réelle notoriété actuellement, on peut vraiment se poser la question de l’intérêt de changer le nom et des dispositifs tous les 5 ans, et de multiplier les initiatives sous des noms différents, plutôt que de capitaliser d’un système simple et unique.

D’autant qu’il n’y a pas que le nom. L'évolution constante des dispositifs d'aide et les changements brusques de règles contribuent à un sentiment d'insécurité juridique et financière :

Modifications régulières des barèmes et conditions d'éligibilité ;

Suppressions soudaines de certaines aides sans préavis ;

Impression d'une politique énergétique à court terme, sans vision cohérente.

Cette instabilité perçue renforce le phénomène d'attentisme chez de nombreux propriétaires, qui préfèrent reporter leurs projets de rénovation dans l'espoir de conditions plus favorables ou par crainte de s'engager dans un dispositif qui pourrait être modifié en cours de route.

Et comment souvent, tout ça s’est accompagné de décisions bien foireuxu.

🤑 Réglementation Gonflant les Estimations

Parce que comme souvent, l’idée initiale est bonne : distribuer un label RGE54 à des artisans, afin de s’assurer qu’ils respectent un cahier des charges et donc supposer que le travail est bien fait. Sauf que la supposition oublie deux problèmes.

La France manque grandement d’artisan dans la bâtiment. Donc réduire le nombre de professionnels pour ce qui est une tâche d’ampleur nationale, c’est forcément faire augmenter les prix par la rareté.

L’intégralité des aides financières qui ne sont pas ciblées ne fait qu’augmenter les prix. À l'image de la TVA réduite pour certains secteurs, l'aide finit par être capturée par les professionnels plutôt que de bénéficier aux consommateurs.

Ce deuxième point a pourtant déjà été soulignés par une foule de rapport, dont la Cour des comptes (TVA réduite dans l’immobilier et la restauration notamment), le rapport Courbon/Labaronne55 (APL, TVA etc.) et démontré de nombreuses fois à l’étranger. Mais on s’est dit que, cette fois, ça serait différent (non).

Dans les territoires ruraux, la situation a rapidement pris des allures de désert artisanal. La répartition des entreprises RGE révèle une fracture territoriale béante : des départements entiers se retrouvent avec une poignée d'artisans certifiés, créant des délais d'attente interminables et des tarifs qui s'envolent faute de concurrence.

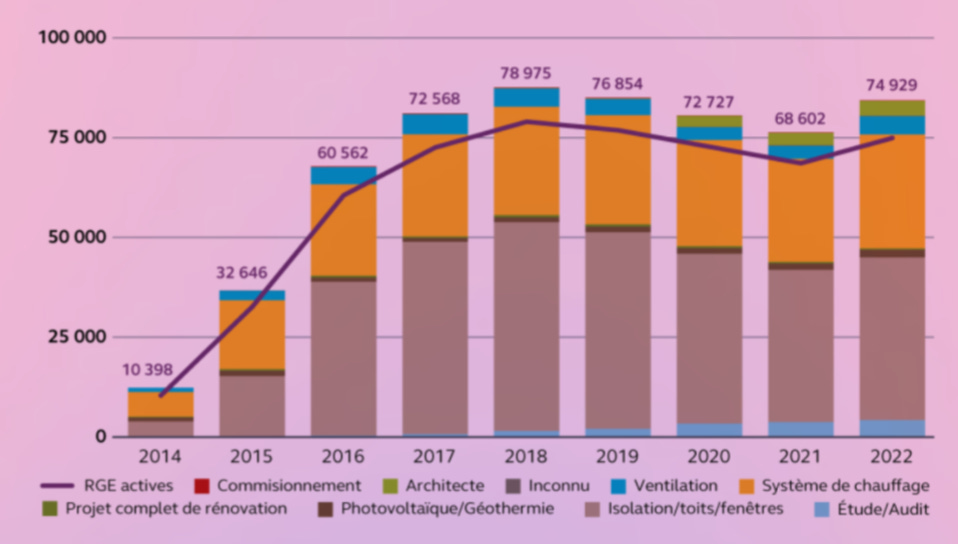

Dès 2016, l’UFC-Que Choisir calculait des surcoûts jusqu’à 185%56. Mais l’alerte a été ignorée, et sans surprise, pendant 10 ans, toutes les études ont montré la même chose : en gros, le delta entre les chantiers avant ou sans RGE… c’est le montant de MaPrimeRénov’. Et donc l’État est juste en train de financer de la marge. Du côté du bâtiment on m’explique qu’en réalité, être RGE coute cher, et que le surcoût vise principalement à financer… la réglementation imposée par l’État. D’ailleurs, depuis plusieurs années, la CAPEB57 alerte sur la chute du nombre d’entreprises RGE58.

Évolution du nombre d’entreprises labelisées RGE59

Note : l’alerte de la CAPEB date de 2023 et la baisse nette a été constatée sur 2023-2024

Dans tous les cas, ça ne va clairement pas dans le sens de rénovation, ce que confirme la Cour des comptes.

🫵 Copropriété : chacun pour toit

Enfin, il reste un problème majeur, massivement ignoré par le politique :les copropriétés. Alors même que ces 9,7M logements, représentant 28% du parc immobilier français (contre 20% en 1988), constituent près de 60% des rénovations à réaliser avant 2050. Un enjeu colossal face à une réalité implacable : 60% des copropriétés n'envisagent aucuns travaux énergétiques, ni à court ni à long terme. Et les copropriétaires, eux, sont coincés entre tous les problèmes d’avant, celui de l’inaction des copropriétés, leur non-volonté de faire les travaux… alors qu’ils coûtent souvent beaucoup plus cher.

Le chiffre est frappant : seulement 4% des dossiers MaPrimeRénov' concernent des copropriétés, selon France Stratégie en 2024. Comment expliquer ce blocage ? Au-delà des contraintes budgétaires - 81% des copropriétaires trouvent les travaux trop onéreux, soit six points de plus qu'il y a deux ans - c'est toute une géométrie d'intérêts divergents qui paralyse la décision.

"Combien vont voter une isolation de combles payée par tous alors qu'elle ne concerne que le dernier étage ?" m’expliquait y’a pas longtemps un gestionnaire de syndic’. La question résume parfaitement le dilemme. Entre propriétaires occupants et bailleurs, entre résidents du rez-de-chaussée et des étages supérieurs, les intérêts s'opposent. Sans compter certains syndics qui, préoccupés par leur propre équilibre financier, préfèrent la gestion quotidienne aux projets complexes de rénovation.

Pourtant, les gestionnaires ont plutôt de bonnes volontés. Et pour cause : sur ces travaux, ils prendront une comm’, feront bosser leurs partenaires etc. Les copropriétaires eux, un peu moins. Parce que ces travaux coutent très très chers. A la fois parce que le syndic’ se paye dessus (et qu’il n’a pas beaucoup d’intérêt à faire baisser une note sur laquelle il prend un pourcentage fixe)mais également parce que structurellement les travaux sont souvent plus compliqués à cause de l’environnement urbain. De nombreuses contraintes des PLU et autres Bâtiments de France. De problématiques liées à la structure qui nécessitent des travaux plus conséquents. Si on ajoute à ça qu’il y a moins de propriétaires occupants dans les logements collectifs que dans les logements individuels, on voit mal comment la situation va se débloquer.

D’autant que, et je l’ai vécu dans une de mes copropriétés récemment, si les syndic’ ont l’obligation de mettre au vote des PPT60 et autres DTG61… les copropriétaires n’ont aucune obligation de les voter.

🔥 Tout cramer. Et tout recommencer.

Les tentatives actuelles de sauvetage de MaPrimeRénov' relèvent d'une logique purement politique, déconnectée de son efficacité réelle. La FFB62 déplore ouvertement toute remise en question d'un dispositif qui constitue pour ses représentés une source de financement substantielle.

Certains politiques défendent également ce statu quo, tel un Paul Midy, député issu de la startup nation KPIsée, qui soutient tous les dispositifs finançant les startups de ses anciens collègues, au mépris des nombreux rapports qui démontrent leur inefficacités.

A l’inverse, les alternatives ont peu été testées. S’il est vrai que le CEE financent massivement, c’est principalement lié à un règlement européen sur la taxation carbone, dont on connait la limite qui frise le greenwashing parfois. Mais avec un effet parfois vertueux. Est également testé le tier-financement où des SEM locales (ou des sociétés privées) viennent compléter les dossiers. Les sept essais sont toujours en cours d’évaluation.

A l’étranger, les exemples sont rares, mais ont eu de vrais conséquences. En Allemagne, où 5,6M de logement ont été entièrement rénovés depuis 2006, avec une aide simple et lisible, ayant couté autour de 48K€ / logement. Ou aux Pays-Bas avec l’Energiesprong, dont le coît est passé de 145K€ à 70K€ / logement, mais avec seulement 10K logements contractualisés.

En réalité, le problème initial est complexe. Il s’agit de rattraper en 20 ans près de 2 siècles d’urbanisme massive, maladroite et incontrôlée, alors même que la France n’a aucune politique de la ville à long terme depuis le début du siècle, aucune politique de logement stable, et que les députés préfèrent s’écharper sur les ZFE ou les ZAN.

La situation actuelle présente d’ailleurs un paradoxe fondamental : alors que l'urgence climatique n'a jamais été aussi pressante et que les technologies de rénovation n'ont jamais été aussi performantes, le système français censé faciliter cette transition est devenu, par sa complexité et ses dysfonctionnements, l'un des principaux freins à cette même transition.

Pourtant, la réalité, on la voit. Certaines communes ne sont plus assurables. Les catastrophes naturelles surviennent de plus en plus souvent. Coûtent de plus en plus cher. Le retrait gonflement lié aux mouvements des sols argileux va couter plusieurs milliards sur quelques années. Et alors même qu’on se demande s’il fallait ou non réduire les véhicules dans nos centre villes, un glacier suisse rayait de la carte un village entier. Pas à l’autre bout du monde, dans des pays dont tout le monde se fout et préfèrent ignorer. A quelques kilomètres de la frontière franco-suisse.

Derrière les chiffres et les rapports officiels (dont on se fout à peu près autant que des copnséqeucnes climatiques de l’autre bout du monde) se cachent des millions de Français qui l, finissent par abandonner, vaincus par un système censé les aider mais qui, paradoxalement, est devenu lui-même le principal obstacle à la rénovation. Cette réalité est d'autant plus préoccupante que les objectifs nationaux de rénovation énergétique semblent de plus en plus inatteignables dans les conditions actuelles.

Une refonte profonde du système apparaît aujourd'hui indispensable. Elle devrait s'articuler autour de plusieurs principes fondamentaux :

Une mesure claire, fiable et constante dans le temps, opposable, et faite par des personnes formées et indépendante ;

Un accompagnement des travaux, lui aussi pris en charge, en l’échange de travaux dont l’impact est réel, mesurable et mesuré ;

Une simplification radicale des démarches administratives, basé sur une centralisation des dispositifs, peu important des couches territoriales desquelles ils dépendents ;

Une stabilité garantie des dispositifs d'aide sur le moyen terme ;

Une attention particulière aux copropriétés, qui représentent un enjeu majeur mais souffrent de blocages spécifiques

Un raccourcissement drastique des délais de traitement et de paiement.

Sans ces changements structurels, le risque est grand de voir la France continuer à accumuler du retard dans la nécessaire transition énergétique de son parc immobilier, avec des conséquences importantes tant sur le plan environnemental que social.

D’aucun qu’ici comme ailleurs, le coût de l’inaction sera considérable. Parce qu’une partie des ces logements ont des conséquences directes sur les émissions, quand d’autres sont dans des zones qui finiront par ne plus être habitables. Et c’est sans compter le coût sanitaire et de santé publique.

A l’inverse, la transition dans e bâtiment, comme dans tous les secteurs est un vecteur majeur d'emploi local, qui plus est, pas du tout menacé par les évolutions technologiques ni les conflits géopolitiques.

Mais la réalité on la connaît.

Aucun politique n’a envie de prendre des décisions long-termistes, dont les résultats dépasserait ses enjeux électoraux ;

Personne n’a envie de payer aujourd’hui ce qu’il devra payer plus cher plus tard ;

Tout le monde préfère se dire que c’est aux autres d’agir.

Et donc rien ne changera.

Chez Zero Bullshit, on parle souvent des problèmes du secteur. Mais il faut aussi proposer des solutions. C’est pourquoi nous collaborons désormais avec un partenaire spécialisé dans l’accompagnement et le financement des litiges financiers, patrimoniaux ou familiaux complexes.

Cette structure réunit un pool d’experts, adossé à un groupe solide disposant de plus de 100M€ de capital.

Concrètement : si vous faites face à un contentieux financier long et coûteux, nous pouvons étudier le dossier. Et l’intervention ne sera rémunérée qu’en cas de succès.

Taxe sur les yachts : histoire d’un naufrage fiscal, Benoit Floc’h, Le Monde, 7 septembre 2019

Insee Première, n° 2023, novembre 2024

Observatoire National de la Rénovation Énergétique

LA MISE EN ŒUVRE DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Exercices 2021-2024, Cour des comptes, juin 2025

Comité d’évaluation du plan France Relance, RAPPORT FINAL Volume II – Évaluation des dispositifs, CHAPITRE 6 LE DISPOSITIF MAPRIMERÉNOV’, janvier 2024

Selon les sources et les méthodes de calcul

Tonne en équivalent CO₂.

Indice introduit dans l'« IPCC First Assessment Report » du GIEC, qui permet de comparer les impacts que les gaz à effet de serre (GES) ont sur l'environnement en simplifiant cette comparaison mais permet également de les cumuler grâce à un unique indice.

Émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France | 1990-2023, Rapport Secten éd. 2024, Citepa, 2024

Théorie de Benjamin Charles (sur la base des chiffres de l’ADEME, Carbone4 etc.)

Citepa/Baromètre format Secten, octobre 2023

Source : Anah ; calculs France Stratégie

Source : Anah ; calculs France Stratégie

Observatoire de la précarité énergétique, tableau de bord 2023

Fidéli 2021 ; base des DPE octobre 2022-mars 2023 de l’Ademe ; calculs SDES

Stratégie nationale bas-carbone

Calcul de Consommations Conventionnelles des Logements)

Cour des Comptes d’après l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Ensemble des DPE de logements existants (non neufs) réalisés sur la période allant de juillet 2021 à octobre 2024

Merci à E. pour le dataset.

Conseil d’analyse économique

Les effets des réformes du diagnostic de performance énergétique sur sa fiabilité, Focus, n° 105, 2024.

Cour des comptes d’après DGCCRF

Source : Cour des comptes, enquête auprès de collectivités, janvier 2023

ANAH, 2021

Sources : fichiers d’aides à la rénovation (DGFiP, Anah, DGEC) ; taxe d’habitation, Fidéli 2020, calculs SDES

Pour ceux qui s’étonnent de ne pas trouver le fameux chiffre de 8 ans, c’est en réalité la durée réelle de détention des crédits immobiliers, pas du bien financé.

France Stratégie, 2024

Rapport France Relance 2024

Ffichiers d’aides à la rénovation (DGFiP, Anah, DGEC), calculs SDES

Insee Première, n° 2023, novembre 2024

Crédit d'impôt pour la transition énergétique

Source : fichiers d’aides à la rénovation (DGFiP, Anah, DGEC), calculs SDES

Rapport France Relance 2024

D'après la Commission des finances de l'Assemblée nationale

Bilan au 1er trimestre 2025 des aides de l’Anah Janvier – mars 2025

Annexe du PLF 2025 établie par l'ANAH

Cour des comptes, septembre 2021

Rapport France Relance 2024

Communication de la Cour des comptes d'octobre 2023

LES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES PAR GESTE AIDÉES PAR MaPrimeRénov’ EN 2023, Observatoire national de la rénovation énergétique, décembre 2024

Certificat d'économies d'énergie

ONRE, 2023

LES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES PAR GESTE AIDÉES PAR MaPrimeRénov’ EN 2023, Observatoire national de la rénovation énergétique, décembre 2024

Source : fichiers d’aides à la rénovation (DGFiP, DGEC), calculs SDES

Label Bâtiment Basse Consommation

Selon l'ADEME

Audit Flash MaPrimeRénov' 2021

France Stratégie 2024

Insee Première, n° 2023, novembre 2024

Insee Première, n° 2023, novembre 2024

Source : rapport IGF CGEDD sur la trajectoire financière de l’Anah- mars 2020 (Titre 4)

Union Nationale des Propriétaires Immobiliers

Ma Prime Renov au cœur de la polémique : subventions et remboursement, pourquoi est-ce si compliqué et si long ?, Olivier Badin, France 3 Paris Île de France,12 mai 2025

Logement : quand Ma Prime Rénov' tourne au cauchemar pour les mandataires, Coline Vazquez, La Tribune, 20 avril 2023

Dont le rapport France Relance 2024

Reconnu Garant de l'Environnement

Rapport sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 (n°538), n° 553, déposé le mercredi 13 novembre 2024

Rénovation énergétique : des travaux jusqu'à 185% plus chers chez les artisans RGE, Laurence Valdès, TF1, décembre 2016

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

La chute du nombre d’entreprises RGE confirmée, CAPEB, 26 avril 2024

Source : Cour des comptes, selon données Ademe

Plan pluriannuel de travaux

Diagnostic technique global

Fédération Française du Bâtiment

Bonjour et merci Benjamin pour ce long article très instructif !

Y aurait-il des témoignages de gens qui auraient profité de ce dispositif ou chercheraient à le faire ? Pour le meilleur ou pour le pire ?

De mon côté, propriétaire depuis 2012 d'une maison de 1968 en périphérie d'une grande ville, et contraint par le remplacement urgent de ma chaudière gaz qui a fêté ses 25 ans, je me pose la question d'une rénovation thermique d'ampleur. J'ai contacté l'ALEC locale qui m'a établi un diagnostic, et des scenarii de travaux, leurs coûts, bénéfices et aides potentielles. Tout ça est bien sûr très théorique, et semble reposer sur des calculs et des règles qui n'hésitent pas à changer au gré du vent.

Mon besoin tombe au moment où MaPrimRenov est suspendue pour les travaux d'ampleur.

Votre article confirme mon sentiment : ce sont les actes les plus pertinents du point de vue des objectifs écologiques qui sont stoppés alors que l'on continue de financer à fonds perdus des travaux isolés qui ne permettent pas de faire de vrais gains de confort et de performance énergétique et économique pour le demandeur, et de contribuer à diminuer globalement la consommation d'énergies fossiles et les emissions de gaz à effet de serre...

Voilà l'alternative qui se pose à moi :

- Engager des travaux lourds financièrement, de l'ordre de 65 k€, pour lesquels je pourrais aller chercher peut-être 12k€ d'aides, mais peut-être aussi 0, avec un ROI sur + de 20 ans, aussi théorique que la valorisation de mon bien immo.

- Adopter la stratégie du moindre confort, et revendre dans 10-15 ans, quand les enfants voleront de leurs propres ailes, pour s'offrir un logement moderne, performant, et dimensionné pour 2. (à mon avis, la dévalorisation de mon bien, considéré comme passoire alors qu'il ne l'était pas au moment de son acquisition, sera elle bien réelle)

Autre chose, je vois sur des forums des témoignages de gens qui se sont fait financer 50k€ de travaux et +. Bravo et tant mieux pour eux, mais il y a une grande injustice à devoir toujours tout financer soi-même quand on est au dessus des revenus fixés par ce type de dispositif. Dans un monde bien fait, la question des revenus se règle par les impôts sur le revenu, et après on devrait tous avoir les mêmes droits et devoirs. Je rechigne à m'infliger encore des années de privations alors même que ma maison n'est pas encore totalement payée, et que visiblement l'effort n'est pas le même pour tout le monde...

Merci de m'avoir lu, je serais curieux d'avoir vos points de vue ! (100 000 lecteurs ?)