💥 Monopoly : la grande trahison

Un siècle après Lizzie Magie, ses joueurs préfèrent toujours être Rockefeller que réformateurs.

Bonjour,

Cette newsletter aurait pu faire deux ou trois fois sa taille, tant le sujet est vaste. Parler d’un des jeux les plus populaires au monde depuis plus d’un siècle, ce n’est pas juste évoquer un phénomène économique porté par un éditeur qui essore sa licence jusqu’à la dernière goutte. C’est un plan complet de notre Histoire. Ce sont des comportements sociologiques qu’on retrouve sur tous les marchés. C’est la théorie des jeux de Zermelo et Bordel.

J’aurais aussi pu aborder les techniques pour gagner, basées sur des calculs mathématiques et des probabilités fascinantes (ça pourrait faire l’objet d’un deuxième épisode, puisque c’est déjà écrit 😅). Mais aujourd’hui, j’ai surtout voulu comprendre d’où venait le jeu, et comment ses règles ont été tordues — à la fois pour des raisons économiques, par ses éditeurs, et pour des raisons encore plus étonnantes, par ses joueurs.

Alors aujourd’hui, direction 1903 pour parler du Monopoly. Pour une fois, ça ne me vaudra pas d’assignation.

Publicité

Les annonceurs ne sont jamais informés avant publication du contenu de la newsletter, et bookent un créneau à l’avance. Ils ne bénéficient à aucun moment d’un droit de regard sur l’éditorial.

⚠️ Avertissement : le placement en SCPI expose à une risque de perte de capital et un risque de liquidité.Merci à Louve de soutenir Zero Bullshit.

Vous pouvez visiter le site de Louve pour soutenir la newsletter.

Ou vous aussi communiquer auprès des 303’900 abonnés de mes newsletters.

Vous pouvez aussi tout simplement répondre à cet e-mail pour communiquer des informations. La confidentialité absolue est données à toutes les infos.

Actuellement je recherche notamment des infos sur :

Laurent Villa / Xavier Laurent-Pierre / Chloé Albertini

Apicap / Santareim / Uffi REAM / Antin Gérance

Un expert / avocat en évasion fiscal

BioCBon / Marne&Finance

Novaxia

A vot’ bon cœur !

⚗️ L'inventeur qui n'en était pas un

Washington DC, 1903. Elizabeth Magie, Lizzie pour ses amis, travaille comme sténographe le jour. Mais le soir, dans sa maison du comté de Prince George, elle devient inventrice, écrivaine, enseignante politique. Descendante d'immigrants écossais, elle a la peau claire, une mâchoire volontaire et une éthique de travail inébranlable.

Son statut est remarquable pour l'époque : célibataire par choix, propriétaire de sa maison et de plusieurs acres de terrain qu'elle a achetés avec ses propres économies. Elle partage sa demeure avec un acteur locataire et une domestique noire. Dans son quartier vivent un laitier, un colporteur qui se décrit comme « camelot », un marin, un charpentier et un musicien.

Lizzie est intensément politique. Disciple passionnée d'Henry George, économiste progressiste qui prône une taxe unique sur la valeur foncière pour combattre la spéculation immobilière, elle donne des cours le soir pour propager ses idées. Mais elle n'atteint pas assez de monde. Il lui faut un nouveau medium - quelque chose de plus interactif, de plus créatif.

L'inspiration lui vient des jeux de société, de plus en plus populaires dans les foyers de la classe moyenne. Soir après soir, après son travail de bureau, Lizzie dessine et redessine, pense et repense. Elle veut que son jeu reflète ses convictions progressistes

The Landlord's Game

L'Amérique de 1903 vit dans l'ombre du Sherman Antitrust Act. Adopté treize ans plus tôt, en 1890, cette loi historique vise à briser les monopoles qui étranglent l'économie américaine. Les barons du rail et de l'acier, les Rockefeller et les Carnegie, voient leurs empires menacés par cette volonté politique de restaurer la concurrence. C'est dans ce contexte de lutte acharnée contre les trusts que Lizzie Magie conçoit son jeu non pas pour divertir, mais pour éduquer.

« C'est une démonstration pratique du système actuel d'accaparement des terres avec tous ses résultats et conséquences habituels », écrit Lizzie dans un magazine politique. « On aurait pu l'appeler le Jeu de la Vie, car il contient tous les éléments de succès et d'échec du monde réel, et l'objectif est le même que celui que la race humaine semble avoir en général, c'est-à-dire l'accumulation de richesses. »1

Le paradoxe est amusant : alors que le gouvernement fédéral combat les monopoles dans les tribunaux, Lizzie crée un jeu qui expose leur mécanisme implacable. Son timing n'est pas fortuit, le Sherman Act est régulièrement dans les journaux, Theodore Roosevelt mène sa croisade contre les trusts, et le public débat passionnément du pouvoir des grandes corporations.

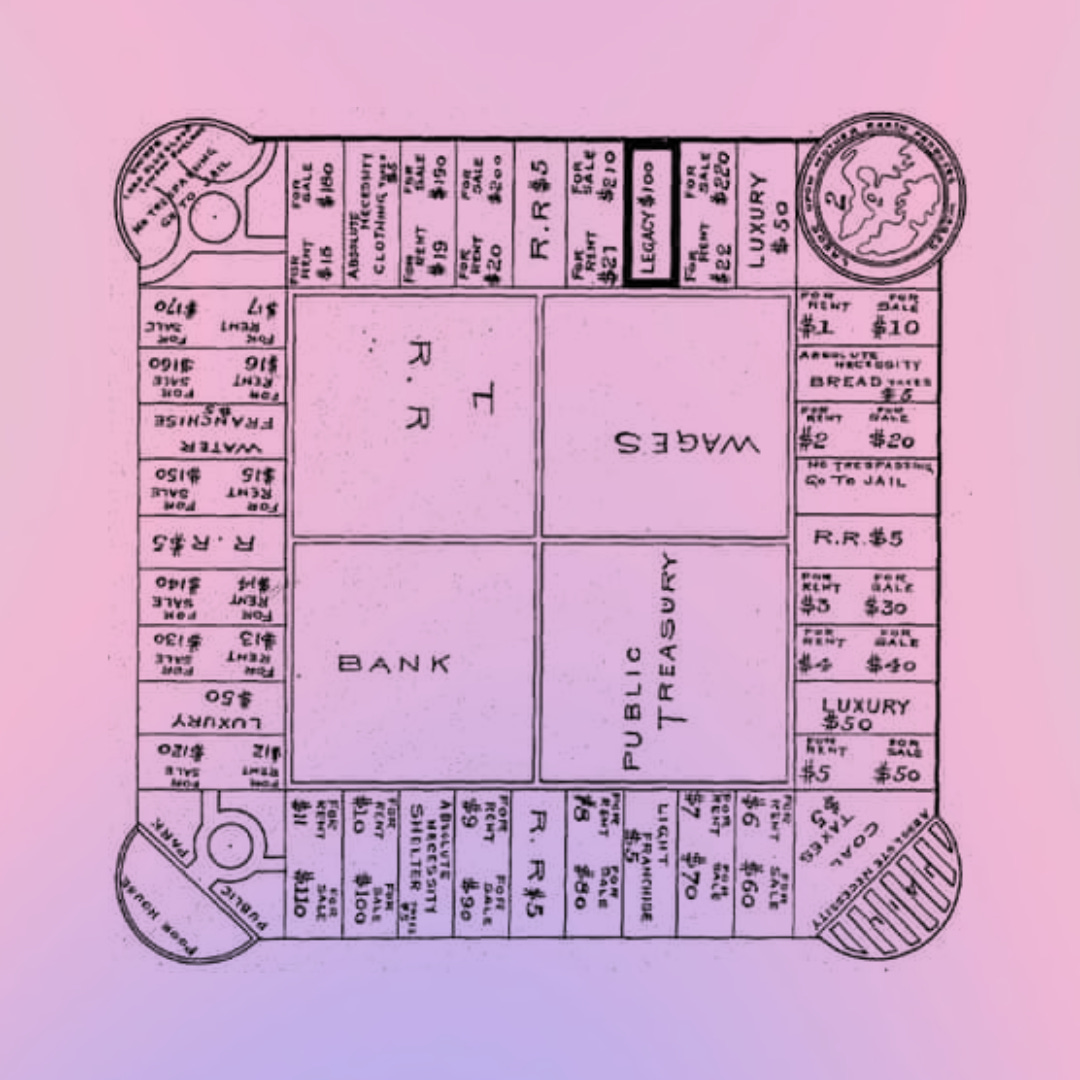

Son jeu révolutionne le design des jeux de société. Fini les parcours linéaires : Lizzie crée un circuit fermé où les joueurs tournent indéfiniment, sorte de métaphore du cycle économique dont on ne peut s'échapper. Dans un coin, la Maison des Pauvres et le Parc Public. En face, la Prison. Un autre coin rend hommage à Henry George : « Le Travail sur la Terre Mère Produit des Salaires2 », avec l'image d'un globe terrestre.

Entre les coins, neuf cases rectangulaires. Au centre de chaque groupe, un chemin de fer, symbole même des monopoles que le Sherman Act cherche à démanteler. Les propriétés à louer ou vendre bordent ces rails, reproduisant la mainmise des magnats sur les terres traversées par leurs lignes. Les cases Nécessité Absolue offrent le pain et le logement. Les cases Franchise proposent l'eau et l'électricité, services essentiels déjà monopolisés dans de nombreuses villes américaines.

Les joueurs empruntent à la banque ou entre eux, paient des taxes. Chaque passage par la case Terre Mère rapporte 100$ de salaire « récompense du labeur accompli ». Les joueurs ruinés finissent à la Maison des Pauvres. Ceux qui violent la propriété d'autrui vont en Prison, et ces trois mots qu'elle inscrit survivront plus d'un siècle : ALLEZ EN PRISON. Et souvent associé de « sans passer par la case départ ».

« Les railleries et taquineries des autres quand un joueur se retrouve en prison, et les expressions de fausse sympathie quand on doit se rendre à la maison des pauvres, constituent une grande partie du plaisir et de la gaieté du jeu », explique Lizzie avec une pointe d'humour grinçant.

Mais voici le génie subversif de Magie : elle crée deux ensembles de règles. Les règles anti-monopole où tous sont récompensés quand la richesse est créée, l'utopie georgiste3 en action, l'esprit même du Sherman Act. Les règles « monopole » où le but est d'écraser ses adversaires et de tout posséder, la réalité brutale que la loi tente d'endiguer. Sa vision embrasse le dualisme, contient sa propre contradiction - une tension entre l'idéal législatif et la pratique économique. C'est évidemment la version monopoliste qui captivera le public, comme si les joueurs préféraient incarner les Rockefeller plutôt que les réformateurs.

Le 23 mars 1903, Lizzie entre au Bureau des Brevets américain pour protéger sa création : ironiquement, elle crée un monopole sur son jeu anti-monopole. Deux ans plus tard, elle publie une version éditée par l'Economic Game Company de New York, dont elle est copropriétaire. Le jeu devient populaire dans les cercles intellectuels de gauche et sur les campus, ces mêmes milieux qui applaudissent les poursuites antitrust. Cette popularité se propage pendant trois décennies, atteignant notamment une communauté Quaker d'Atlantic City qui personnalise le plateau avec les noms de ses rues locales. C'est cette version qui arrivera chez Charles Darrow, qui effacera toute trace du message politique originel, ultime ironie d’un jeu conçu pour dénoncer l'appropriation illégitime.

Première version du jeu par Lizzie

L’usurpateur

Philadelphie, 1932. Une soirée d'hiver. Charles Todd et sa femme Olive reçoivent leurs amis Charles et Esther Darrow. Sur la table, un jeu de société artisanal que les Todd viennent d'apprendre. Pas de boîte officielle, pas de nom commercial, juste un plateau fait main que tout le monde appelle the monopoly game. Les dés roulent, les propriétés s'achètent, l'enthousiasme monte. Les Darrow sont conquis. Si conquis que Charles Todd leur fabrique leur propre exemplaire et leur enseigne les règles avancées.

L'Amérique suffoque encore sous le poids de la Grande Dépression. Charles Darrow est au chômage, désespéré de trouver de l'argent pour nourrir sa famille. Et pourtant, ce jeu où l'on devient millionnaire en achetant des propriétés le fascine. Un jour, malgré toutes les parties jouées ensemble, Darrow demande à Todd une copie écrite des règles. Todd est perplexe - il ne les a jamais écrites. Personne ne semble les avoir écrites.

Le jeu qui circule depuis trois décennies, passé de main en main, transmis oralement comme une tradition populaire, va bientôt trouver son usurpateur. Darrow améliore le plateau avec les rues d'Atlantic City, ajoute quelques illustrations, et présente le tout à Parker Brothers comme sa création personnelle. Après un premier refus, l'éditeur finit par accepter en 1935.

Le succès est foudroyant. En pleine dépression économique, les Américains se ruent sur ce jeu qui leur permet de posséder des hôtels sur la Promenade des Anglais de leur imagination. Darrow devient millionnaire, touchant des royalties tout au long de sa vie.

Interrogé par les journalistes sur son invention miraculeuse, Darrow entretient le mystère. « C'est un accident », dit-il au Germantown Bulletin. « Entièrement inattendu et illogique. » L'histoire est parfaite : un chômeur invente dans son salon le jeu du siècle et devient riche. Le rêve américain fonctionne encore4.

Sauf que cette histoire est (on le sait maintenant) un mensonge.

Quand Parker Brothers découvre l'existence du jeu de Magie au milieu des années 1930, l'entreprise est prise de panique. Des millions d'exemplaires du Monopoly de Darrow se sont déjà vendus. Discrètement, très discrètement, Parker Brothers rachète les droits du Landlord's Game à Elizabeth Magie pour 500$. Pas de royalties, juste un paiement unique. Ils achètent aussi les droits de deux autres jeux qu'elle a inventés.

Au début, Lizzie ne soupçonne rien. Quand un prototype de la version Parker Brothers chez elle à Arlington, elle est ravie. Dans une lettre à Foster Parker, neveu de George et trésorier de l'entreprise, elle écrit qu'il y a « une chanson dans [son] cœur » depuis l'arrivée du jeu. « Un jour, j'espère », poursuit-elle, « vous publierez d'autres de mes jeux, mais je ne pense pas qu'aucun d'eux vous causera autant d'ennuis ou sera aussi important pour moi que celui-ci. »

Mais la vérité finit par éclater. En janvier 1936, furieuse, Lizzie accorde des interviews au Washington Post et au Washington Evening Star. Sur la photo accompagnant l'article, elle brandit les plateaux du Landlord's Game et d'un autre jeu portant MONOPOLY écrit quatre fois en grosses lettres noires. Devant elle, la boîte Parker Brothers du Monopoly de Darrow.

« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », dit-elle amèrement au Washington Post. Le journaliste de l'Evening Star écrit : « Son jeu n'a pas eu la popularité qu'il connaît aujourd'hui. Il a fallu Charles B. Darrow, un ingénieur de Philadelphie, qui a sorti le jeu de l'oubli du Bureau des Brevets et l'a un peu habillé, pour le lancer. » Et d'ajouter cruellement : « Si l'on compte les frais d'avocats, d'imprimeurs et du Bureau des Brevets, le jeu lui a probablement coûté plus qu'il ne lui a rapporté. »

Les deux autres jeux de Lizzie, King's Men et Bargain Day, sombrent dans l'oubli. La version Parker Brothers du Landlord's Game aussi. Et Lizzie elle-même. Elle meurt en 1948, veuve sans enfants. Son épitaphe et sa nécrologie ne mentionnent pas son invention. L'un de ses derniers emplois est au Bureau de l'Éducation américain, où ses collègues ne voient en elle qu'une vieille dactylo qui parle d'inventer des jeux.

Charles Darrow, lui, récolte les fruits du succès toute sa vie. Mais en 1973, l'histoire ressurgit. Ralph Anspach, universitaire de gauche poursuivi par Parker Brothers pour son jeu Anti-Monopoly, découvre l'histoire de Lizzie en préparant sa défense5. Le procès dure dix ans. Anspach gagne, prouvant définitivement le rôle de Magie et constituant des archives extraordinaires6.

Pourtant, aujourd'hui encore, Hasbro (propriétaire de Parker Brothers) minimise son rôle : « Hasbro attribue le Monopoly officiel produit et joué aujourd'hui à Charles Darrow. » Sur leur site web en 2015, la chronologie commence en 1935. Les récits corporate soigneusement formulés brillent par leurs omissions : pas de Lizzie Magie, pas de Quakers, pas de milliers de joueurs anonymes.

L'ironie suprême de cette histoire, c’est évidemment que le Monopoly ne conserve que les règles « monopolistes », celles qui devaient servir d'avertissement. Les règles « prospérité » où la richesse profite à tous ? Oubliées. Le jeu devient une célébration de ce qu'il devait dénoncer : l'accumulation sans limite, la ruine des concurrents, le triomphe du plus fort.

Génération après génération, les joueurs apprennent que le but est d'écraser ses adversaires. Que la réussite se mesure à la faillite des autres. Les leçons d'Elizabeth Magie, inversées, deviennent le catéchisme ludique du capitalisme. Et les joueurs vont même aller encore plus loin.

🚗 Parc Gratuit : l'inflation cachée

Dans le salon d’une famille parmi d’autres, la partie s’éternise. Il est 23h47, les pions s’accumulent sur le plateau depuis quatre heures, et personne n’est encore en faillite. « J’ai touché le jackpot ! » s’exclame Mamie Jacqueline en tombant sur la case Parc Gratuit, raflant les 2’450€ accumulés au centre du plateau. Cette scène, répétée dans des millions de foyers, illustre un phénomène fascinant : comment une règle inexistante est devenue universelle.

Ouvrez n'importe quelle boîte de Monopoly, parcourez le livret de règles officiel : nulle part vous ne trouverez mention de cette cagnotte centrale. La case Parc Gratuit n'est, selon les règles originales, qu'une case neutre. Un simple répit, comme l'indique son nom anglais Free Parking. Pourtant, environ 75% des joueurs appliquent cette variante : toutes les taxes et amendes payées (cases Impôts sur le revenu, luxe, amendes de sortie de prison etc.) sont placées au centre du plateau. Le premier joueur qui tombe sur Parc Gratuit empoche alors le pactole accumulé, parfois plusieurs milliers de dollars.

D'où vient alors cette règle universellement adoptée ? Philip Orbanes, historien du Monopoly7, avoue lui-même n'avoir jamais pu tracer l'origine exacte de cette variante.

« C’est comme chercher le patient zéro d’une épidémie […] La règle s’est propagée de famille en famille, de génération en génération, jusqu’à devenir plus connue que la règle officielle. »

Une enquête d'Hasbro révèle que près de la moitié des joueurs américains inventent leurs propres règles, tandis que 68% admettent n'avoir jamais lu le livret de règles en entier. Plus troublant encore : la quasi-totalité applique également la règle du double salaire (400$ au lieu de 200$) lorsqu'on tombe pile sur la case Départ, autre invention collective absente du règlement.

Ces modifications apparemment anodines bouleversent l'équilibre économique minutieusement calibré par Elizabeth Magie, qui était conçu comme un système fermé et déflationniste :

Ces modifications apparemment anodines bouleversent l'équilibre économique minutieusement calibré par Elizabeth Magie, qui était conçu comme un système fermé et déflationniste :

Capital initial : 1’500$ par joueur ;

Revenus réguliers : 200$ par passage à la case Départ (le salaire) ;

Revenus variables : loyers perçus et quelques cartes Chance/Communauté ;

Dépenses : achats immobiliers, loyers versés, amendes et taxes.

Dans ce système, l'argent circule principalement entre joueurs, avec quelques ponctions vers la banque (taxes, amendes). La masse monétaire totale du jeu classique est d'environ 15'140$, et selon les règles officielles, cette économie fermée est gérée de façon très stricte, à l'image d'une politique monétaire conservatrice. Ce que confirme l’économiste Jock O'Connell :

« Les fondements du jeu traditionnel correspondent à une politique monétaire très stricte, n’injectant que des quantités modérées d’argent »

Mathématiquement, cette masse diminue progressivement, accélérant l'élimination des joueurs les plus faibles et la concentration des richesses – exactement ce que Magie voulait illustrer.

Le Monopoly intègre pourtant une notion cruciale qui préfigure nos économies modernes : la création illimitée de monnaie par la banque. Les règles officielles stipulent que « la Banque ne fait jamais faillite » et peut émettre des billets sur de simples morceaux de papier. Ce pouvoir rappelle étrangement celui des banques centrales réelles.

Mais le Parc Gratuit transforme cette mécanique déflationniste en système inflationniste. Chaque amende, chaque taxe qui devrait sortir du jeu se retrouve remise en circulation. Un économiste du MIT, étudiant les dynamiques du Monopoly, a calculé que cette règle augmente la masse monétaire en circulation de 15 à 30% selon les parties, prolongeant leur durée moyenne de 90 minutes à plus de 3 heures8. Comme l'explique l'économiste Dan Hamermesh, ajouter de l'argent dans l'économie du Monopoly « encourage la prise de risque et stimule le jeu », tout comme la Fed en inondant les marchés de liquidités espère stimuler l'investissement9. Elon Musk lui-même a comparé le fonctionnement de la Fed aux règles du Monopoly en mai 2024, rappelant que « la banque ne fait jamais faillite »10.

Le syndrome de la planche à billets

Ce qui est fascinant, c’est que les joueurs recréent spontanément, sans le savoir, les mécanismes de création monétaire qu'on observe dans les économies modernes. Le Parc Gratuit, c'est leur quantitative easing personnel. Comme les banques centrales injectant des liquidités pour soutenir une économie en crise, ils maintiennent artificiellement en vie des participants qui auraient dû faire faillite depuis longtemps – un petit air de PGE.

Ces liquidités abondantes ont un effet pervers. L'étude de Paul Piff et ses collègues de l'UC Berkeley (2012) révèle comment les individus de classe supérieure (ou ceux qui se perçoivent comme tels) adoptent des comportements moins éthiques. Dans l'une des expériences, les chercheurs ont manipulé la perception du statut social : ceux amenés à se sentir de classe supérieure ont pris davantage de bonbons destinés à des enfants.

Ce phénomène miroir ce qu'on observe lors des politiques monétaires expansives. Les acteurs qui bénéficient le plus de l'argent facile attribuent souvent leur succès à leur génie propre plutôt qu'aux conditions monétaires exceptionnelles. Le Parc Gratuit devient une métaphore involontaire de l'aveuglement des privilégiés.

Le résultat le plus visible, ce sont ces marathons ludiques mis « en pause jusqu’à demain ». Les parties inachevées deviennent la norme : la règle du Parc Gratuit prolonge leur durée moyenne de 90 minutes à plus de 3 heures. D’autres règles maison amplifient le phénomène, comme l’abandon quasi-universel des enchères qui, selon les règles officielles, devraient avoir lieu quand un joueur refuse d’acheter une propriété.

Cette résistance au changement révèle quelque chose de profond sur notre rapport à l’économie. Face à un système perçu comme trop darwinien, nous créons collectivement des mécanismes de redistribution. Le Parc Gratuit devient notre filet de sécurité imaginaire, notre « bail-out » ludique. « Les règles officielles sont trop brutales », argumente Sophie, 42 ans. « Avec le Parc Gratuit, tout le monde peut rester dans la partie plus longtemps. C’est plus convivial. »

Hasbro a tenté de clarifier les règles, lançant même une campagne humoristique en 2021 : « Non, l’argent ne va pas au centre du plateau ». Sans succès : les traditions familiales pèsent plus lourd que les notices officielles. Ces variantes populaires, reconnaît l’entreprise, « transforment l’économie idéale du jeu en une approximation plus réaliste des systèmes financiers du quotidien ».

🪞 Le miroir d’une époque

Le Monopoly n'est pas qu'un jeu. C'est un miroir. Et ce qu'il nous montre, partie après partie, génération après génération, c'est peut-être ce que nous préférerions ne pas voir : la facilité avec laquelle nous acceptons l'inacceptable, pourvu que nous soyons du bon côté du plateau.

Dans ce miroir, nous contemplons une économie d'une pureté terrifiante dans un monde sans filet. Aucune forme de redistribution ne vient tempérer la brutalité du marché. Pas d'impôt progressif pour freiner l'accumulation. Pas de sécurité sociale pour amortir les chutes.

Un monde où tout profit reste privé et toute perte demeure personnelle. Le joueur qui, par un heureux jet de dés initial, acquiert Park Place accumule un avantage cumulatif que rien ne viendra jamais corriger. Chaque loyer perçu lui permet d'acheter davantage, chaque propriété augmente ses revenus futurs. L'effet boule de neige du capital, sans aucun mécanisme pour l'enrayer.

Ce modèle est structurellement instable. Comme dans tout marché totalement dérégulé, l'écosystème ne survit qu'à condition que tous conservent assez de liquidités pour continuer à jouer. Mais c'est précisément ce que la logique du jeu empêche. À mesure que les faibles tombent, les flux monétaires se tarissent. Le jeu ne se termine pas dans la gloire d'un système prospère, mais dans l'agonie d'une économie qui s'effondre sur elle-même.

Le Monopoly n'est pas une célébration du capitalisme : c'est une machine à fabriquer des perdants. Son destin est inscrit dans son nom même : monopole, du grec monos (seul) et polein (vendre).

Que des millions d'Américains ruinés par la Grande Dépression se soient rués sur un jeu célébrant la spéculation immobilière révèle quelque chose de vertigineux sur notre psyché collective. Face à l'effondrement économique, face aux saisies et aux expulsions, l'Amérique ne rêvait pas d'un monde plus juste. Elle ne cherchait pas d'alternative. Elle rêvait de revanche. Le Monopoly offrait à chacun la possibilité imaginaire de devenir le propriétaire plutôt que l'expulsé, le créancier plutôt que le débiteur, celui qui encaisse les loyers plutôt que celui qui les paie.

En France, nous qui avons transformé Boardwalk en Rue de la Paix, Park Place en Champs-Élysées, nous qui jouons dans les rues de Paris plutôt qu'à Atlantic City. Sommes-nous si différents ? Dans nos salons, autour de nos tables familiales, nous rejouons le même drame avec la même ferveur. Nous construisons nos hôtels rouges sur les boulevards haussmanniens avec la même jubilation que celle qui animait les Américains de 1935. Le jeu a traversé l'Atlantique, mais son message reste intact : devenir le rentier plutôt que le locataire, posséder plutôt qu'être possédé.

Ce que Lizzie Magie avait conçu comme un avertissement est devenu notre modèle mental implicite. Le Monopoly nous enseigne que plus on possède, plus on reçoit. Que la propriété est la source unique de richesse. Que seul le patrimoine protège de la déchéance. Il n'enseigne pas la création de valeur mais la pure extraction de rente : s'installer sur un passage obligé, ériger des barrières (maisons et hôtels), et ponctionner tous ceux qui passent.

Plus troublant encore : nous célébrons le vainqueur. Celui qui a tout raflé, qui a mis tous les autres sur la paille. Dans quel autre contexte applaudirions-nous celui qui a ruiné sa famille ? Elizabeth Magie avait conçu ce scénario comme un cauchemar pédagogique, une démonstration par l'absurde des dangers de la concentration des richesses.

La prochaine fois que vous lancerez les dés, que vous érigerez vos hôtels rouges sur la Rue de la Paix, que vous encaisserez un loyer ruineux d'un adversaire au bord de la faillite, arrêtez-vous un instant. Souvenez-vous de cette femme qui voulait nous mettre en garde. Observez comment le pouvoir, même fictif, transforme vos comportements. Comment la richesse, même en billets roses de 500 francs devenus euros, modifie votre rapport aux autres joueurs.

Et peut-être est-ce là la leçon la plus glaçante du Monopoly, celle qui devrait nous glacer le sang : nous savons exactement ce que nous faisons. Nous savons que le jeu est truqué, que la fin est écrite d'avance, qu'un seul gagnera et que tous les autres perdront. Nous connaissons la mécanique implacable qui mène de l'égalité initiale à la domination finale.

Nous le savons. Et nous jouons quand même.

The Monopolists: Obsession, Fury, and the Scandal Behind the World’s Favorite Board Game, Mary Pilon, Bloomsbury, 2015

Labor Upon Mother Earth Produces Wages

Système économique et social, popularisé par Henry George, qui vise à résoudre les problèmes de pauvreté et d'inégalité en taxant la valeur foncière de la terre, tout en libérant les autres biens et activités économiques de toute forme d'imposition.

The secret history of Monopoly: the capitalist board game’s leftwing origins, Mary Pilon, The Guardian, 22 avril 2015

The Board Game Trial of the Century, David W Brown, Mental Flow, 15 mai 2024

A conversation with Ralph Anspach, the man behind Anti-Monopoly, Killscreen, 14 décembre 2012

Monopoly: The World's Most Famous Game -- And How It Got That Way, Philip E. Orbanes, Grand Central Publishing, 9 octobre 2007

Monopoly, A Dangerous Game?, NPR, 6 aout 2010

An Economist Plays Monopoly, Daniel Hamermesh, 18 aout 2010

Elon Musk Compares The Fed's Money Printer To A Game Of Monopoly As Goldman Warns Next President Faces A "Fiscal Constraint", Caleb Naysmith, Yahoo Finance, 17 mai 2024

Super article et analyse merci !!

À la fois ça me déprime, et à la fois c'est mon billet préféré de l'année !